本稿では、建設業の経営判断において非常に重要になる

「工事原価管理」について整理します。

原価管理の目的は、原価を正確に把握し分析することで利益を確保することにあります。

建設業では、各現場単位で生じる原価と、得られる利益を見える化することで、正しい経営判断が行えるようになります。

また、建設会社は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)によって定められた様式によって財務諸表を作成することが義務付けられており、そのためにも正しい原価管理の方法を学ぶことが必要です。

原価管理は、あらゆる業種において行われているものですが、特に建設業の原価管理は業界の特徴を反映した、とても煩雑なものとなっています。

主に注意しなければならないポイントは以下の3つです。

①完成工事原価と未成工事支出金

②外注費

③間接工事費と配賦

それぞれのポイントについて、以下で説明します。

工事原価は、主に「完成工事原価」と「未成工事支出金」に分類されます。

建設工事においては、工事期間が長期に渡ることも珍しくありません。

複数年度をまたいで工事が行われる場合には、まだ完成していない工事にかかった経費を一時的に計上するための勘定科目として「未成工事支出金」を用います。

これは建設業会計に特有の勘定科目です。

そして、未成工事支出金は、工事が完成したタイミングでまとめて経費計上する「工事完成基準」や、工事の進捗度合いに応じて期末ごとに経費計上する「工事進行基準」といった基準に乗っ取って処理され、完成工事原価に計上されます。

2021年4月1日以降開始する事業年度から収益認識基準が適用されるようになったため、こちらの会計処理には注意が必要です。

一般的な原価計算では、「材料費」「労務費」「経費」の3つを計上しますが、建設業ではそれに加えて「外注費」も考慮しなければなりません。

建設業界においては、それぞれの項目は以下のような内容となっています。

木材などの材料、そして製品を購入した費用です。各現場で購入した材料の費用は材料費に計上されます。

工事現場の作業員や職人に支払われる給料や手当です。自社職人の現場での人工が該当します。また、自社の人員を協力会社の人員で補充して作業した場合も労務費に含まれます。

発注先の法人への支払い、独立した個人事業者(いわゆる一人親方)などへの業務委託で発生する費用などです。

工事現場の中で協力会社に作業を外注した工事の費用は、外注費に計上されます。

協力会社が用いた道具や材料の費用、人件費、交通費等も外注費となります。

減価償却費や賃借料、事務用消耗品、設計者・技術者給料手当、公害防止費など、材料費・労務費・外注費に該当しない原価は全て経費となります。

工事原価は、現場ごとに正確に集計する必要があります。

材料費や職人の給料など、工事の施工そのものに直接かかる費用のことを「直接工事費」と呼びます。

一方で、施工そのものではなく間接的に発生する費用のことを「間接工事費」と呼びます。

間接工事費の中には、「共通仮設費」「現場管理費」「一般管理費」が含まれています。

共通仮設費は、各現場に臨時に建てられる倉庫や事務所、工事後の後片付けなどにかかる費用です。

現場管理費は、現場監督の給与や現場で使用する機器の購入に要する費用です。

一般管理費は、その他会社を経営するために必要な経費です。

これらは「共通費」とも呼ばれ、各企業によって定める配賦基準に従って各現場の工事原価に割り振る必要があります。

複数の現場にまたがって共有する間接原価を、公平に各現場に分担されるため、この配賦基準については慎重に検討する必要があります。

どのような配賦基準を用いるかについては、企業の特性によって異なりますが、

主に各現場の売上高や直接工事費などの金額基準、稼働時間による時間基準などを通して共通費全体を各現場の原価として割り振るパターンが一般的です。

ここまで建設業における原価計算の特徴について簡単に整理しました。

次に、実務上の原価管理のポイントについて整理します。

毎月上がってくる請求書を集計して原価を把握していたのでは、赤字の発見が遅れてしまいます。

そこで、着工前に各現場の原価目標や利益目標を設定し、各目標が達成できるように予算を作成する必要があります。

実行予算の作成にあたっては、まず想定される工事原価を積算します。

建築物や構造物の特徴や資材相場の変動など、原価は様々な要素に影響を受けるため、積算にあたっては高度な知識や経験が求められます。

そして、積算結果に諸経費や利益を加算した金額が見積となります。

建設工事では、ランダムに様々な事態が発生するため、当初予想していた原価通りに施工が進まず、そのような状態で原価を管理しなければならないのは各現場の担当者、責任者です。

現場の状況を最も把握している現場責任者が原価意識を持ってコスト管理に取り組むことで、責任者自身の管理能力向上にもつながります。

受注時に作成した実行予算に対して、工事が進むにつれて実績原価の値が積み上げられていきます。

未成工事について確認した時に、目標となる利益率を達成できなさそうな場合には実行原価と予算を比較しながら無駄な支出を減らしていくなどの対処をしなければなりません。

そういった振り返りを行うために、経理と現場が連携を取りながら日々発生する工事原価の支払の実績を蓄積し、共有していかなればなりません。

そして、実行予算と乖離が見られる支出項目については現場の改善を通じて減らしていかなければならないのです。

これまで原価計算と原価管理のエッセンスについて簡単に整理しましたが、実際の原価管理はやはり様々な諸要素が絡みあうため、大変複雑なものになります。

日常の業務の中で必要な数字を適切に吸い出すためには、どのような方法での原価管理を行うかの枠組みを定めた後に、経営者、各現場管理者(職長)、職人、バックオフィスに携わる全ての従業員が深く工事原価と管理について理解することが重要です。

当事務所では、建設業向けに原価管理のサポートも行っております。

相談は、無料で対応しておりますので、ご不明な点がございましたら、

お気軽に「お問い合わせフォーム」または「LINE」より当事務所までご連絡ください。

必ず1営業日以内にお返事いたします。

Beagle総合法律事務所 弁護士宮村/尾崎

宮村 頼光(みやむら よりみつ)

Beagle総合法律事務所

所属:東京弁護士会/日本CSR推進協会/欠陥住宅関東ネット

司法試験合格後、大手法律事務所であるTMI総合法律事務所に入所。建設業界の人事/労務/法務の諸制度の整備を得意とし、年商5億の建設会社を3年で年商20億まで成長させた実績を有する。

尾崎 太志(おざき たいし)

Beagle総合法律事務所

慶應義塾大学卒業後、国立大学法人や公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会での勤務を経て、2022年に入所。中小企業へのビジネス・財務・法務面のサポートを全面的に担う。

日々状況が変化する建設現場では、当初想定していなかった追加・変更工事が発生することがよくあります。

一般的に、「追加工事」とは着工前に合意した「請負契約の内容に含まれない工事」をいい、「変更工事」とは「着工前に合意した請負契約の内容を変更する工事」をいいます。

着工前にどんなに詳細な図面を作成したとしても、実際に工事を始めてみると、現場の状況等により、どうしても当初の図面には記載のない施工の必要が生じるのが実情であり、実務的には、ほとんど全ての工事において、多かれ少なかれ追加・変更工事が発生しているものと思われます。

ところが、追加・変更工事に関するトラブルは多く、当事務所にもこれまで多くの相談が寄せられてきました。

たとえば、元請事業者の現場管理者が、発注書を発行しないまま、口約束で追加工事の発注をした結果、施工後になって

「追加工事だとは思っていなかった。」

「発注者が支払ってくれないので追加工事の代金は支払えない。」

「次の案件も回すから今回は請求しないでくれ。」

などと言われてしまうケースです。

このようなケースでは、結局、発注書等の証拠がなく、また、相手方が重要な元請事業者である場合等は紛争を避けたいという気持ちから強気の交渉が出来ず、結局、下請事業者が一方的に泣き寝入りとなってしまうことが多いです。

本稿では、このようなトラブルが生じる前に、少しでも、追加・変更工事の工事代金を少しでも回収するために下請事業者が日々行うべきことを整理します。

なお、以下では、追加・変更工事をまとめて「追加工事等」とします。

また、既にこのようなトラブルが生じてしまっている場合には、無料にて相談を受け付けておりますので、お早めにご相談いただくことをお勧めいたします。

紛争予防のためには、以上の原因ごとの対策を行うことが何より重要ですので、以下、その対策について個別に説明します。

1 本体工事の仕様を明確にする(原因①への対策)

2 追加工事等が発生すると判明した時点で入念に元請事業者に相談する(原因②への対策)

3 追加工事等に関する証拠を残す(原因③への対策)

4 現場判断で追加工事等を施工しない(原因④への対策)

そもそも、本体工事の仕様が明確でなければ、その工事が追加工事等であるかの判断ができません。

そこで、当初の請負契約書、設計図書、建築確認申請書類、見積書・内訳書等により、本体工事の仕様を明確にすることが重要です。

具体的には、請負契約書に、設計図書等を添付の上、

①個別の工事項目の内訳

②内訳ごとの工事代金

③工事代金の算定根拠(工事数量、単価、グレード、工事期間等)

④管理費等

を明記し、万が一追加工事等が発生した時に備えて、

⑤職人の単価

⑥「内訳書記載の工事以外の追加工事等が発生する可能性があること」

も明記するべきです。

しかしながら、実務的には、請負契約書上、大雑把に「内装工事一式」「仮設工事(解体・バラし)」などとのみ記載され、具体的な算定根拠が記載されないまま、工事が進められるケースが散見されます。

具体的な算定根拠が記載されない契約書では、本体工事の仕様が明確であるとはいえず、トラブルに発展する可能性がありますので、そのまま工事を進めることは避けた方が良いでしょう。

どんなに入念に本体工事の仕様を明確にしたとしても、日々変わる現場の状況により、追加工事等が発生してしまうケースはどうしてもあります。

そのような場合、追加工事等が発生すると判明した時点で、直ちに、元請事業者にその旨を伝達し、追加の工事代金が発生することを根拠と共に丁寧に説明することを心掛けてください。

裁判例においても、信義則上、「費用の増加がわかった時点で注文者に対して工事を中止して費用負担を免れるか、あるいは費用負担について何らかの取決めをして工事を続行するかの機会を与え、その了解を求めた上で工事を続行するべき」(東京高判昭和59.3.29)と判示するものもあり、少なくとも追加工事等を施工するできであるかを元請事業者に相談したことを示す証拠は残すべきでしょう。

なお、実務的には、追加工事等が発生する原因が、下請事業者側ではなく、元請事業者側にある場合、追加工事等の代金を支払ってくれるケースは多いように思います。

(1)追加工事等を合意したことの証拠を残す

仮に、追加工事等を施工することとなった場合、元請事業者による指示であるとき、又は下請事業者からの申入れであるときを問わず、その証拠を残すことが極めて重要です

追加工事等の請負契約書を作成することが理想的ですが、工事の現場においては、追加工事等については契約書の作成までされないケースが多いように思います。

その場合でも、最低限、以下の対応を執るようにしてください。

ア 元請事業者に発注書の作成を依頼する

追加工事等の合意の成立において、発注書の存在は有力な証拠となると考えられます。

そこで、元請事業者に相談の上、発注書を作成してもらいましょう。ただし、実務的には発注書の作成を行ってくれない元請事業者も多いと認識しています。

イ 下請事業者より見積書を作成して元請事業者にメールで送付する

下請事業者にて追加工事等の見積書を作成の上、元請事業者に送付し、その内容について承諾を得ることも考えられます。

事前に見積書が元請事業者に送付され、元請事業者から特段の留保なく工事が施工されているときには、追加工事等の合意があったと推認される可能性が高いと考えられます。

送付方法は、相手方の名刺記載のメールアドレス宛に送付することが良いでしょう。

LINE等のメッセージアプリでのやり取りで済ますと、資料の保存期限が切れてしまったり、登録名から相手方の本名や会社名を特定できなかったりする場合がある等、証拠として十分でない可能性があるためです。

見積書作成の時期は、追加工事等の施工を行う必要が生じてから「直ちに」作成することが重要であり、早急に元請事業者に具体的な金額を伝えるべきです。

元請事業者より、「こんな金額になるなら発注しなかった。」と主張されることが多いためです。

なお、実務的に、見積書の作成には時間を要し、場合によっては数週間かかることもあります。

その場合には、まず概算の見積金額を提示しておき、後に正式なものを提出することで対応せざるを得ないと考えます。

ウ 現場代理人に現場の作業日報等にサインしてもらう。

見積書等を作成する時間がない場合、やむを得ない手段ですが、作業日報・作業報告書に「追加工事等の発注を受けて施工を行ったこと」について明記し、現場代理人や元請事業者担当者よりサインをもらうことも有効です。

これにより、現場代理人等の当時の認識が書面に残るためです。

追加工事等に関する打合せの内容について、簡単な議事録を作成しサインをもらうことも検討に値します。

エ 打合せ後にLINEやショートメッセージで合意内容を送付する

その他、打合せ後に、元請事業者に対して、メールで合意内容を送付し、合意内容を確認することも有益です。

元請事業者がメールを見ない、などの事情がある場合には、やむを得ず、LINE、ショートメッセージなどでも代替し得ます。

オ 請求書を毎月送付する

特に、出来高払い方式の工事の場合、追加工事等の工事代金についても、毎月請求書を送付することで、元請事業者も、追加工事等の存在及び代金額を認識することが可能となりますので、紛争予防に繋がります。

(2)追加工事等を有償で施工することを合意したことの証拠を残す

実務的に、元請事業者より、「追加工事等は無償(サービス工事)だと思っていた。」などと反論されることが多いです。

そこで、以上の追加工事等の合意に関する証拠を準備する際には、「追加工事等が有償であることの合意があったことに関する証拠」も併せて準備することが有益です。

(1)と同様に、例えば、見積書の送付や、現場代理人に現場の作業日報等にサインしてもらうことが効果的です。

(3)追加工事等に伴い工期延長の合意もしたことの証拠を残す

追加工事等が発生した場合、同時に本体工事の工期が延長されることも多いです。

そこで、追加工事等が発生した場合、速やかに工期がどれぐらい延長しそうかを確認し、元請事業者の了承を得るようにしてください。

「追加工事等に伴う工期延長の合意があったこと」の証拠の保存方法は、(1)と同じものが考えられます。

実務的に、「元請事業者の承諾を待っていたのでは工期に間に合わないし、承諾されるまで作業が進まないと職人への賃金が無駄になる」などの理由により、現場の判断で元請事業者の了承を得ないまま、追加工事等を施工してしまうケースも発生します。

このような事業がある場合であっても、原則として、元請事業者の了承を得ないまま工事を進めることは避けるべきであると考えます。

やむを得ず、事前の承諾を得られない場合は、少なくとも、追加工事等の施工直後に事後的には了承を得るようにし、万が一、了承が得られない場合には、工事を直ちに中止することも検討してください。

このような場合、担当者とも疎遠になっていることが多く、まともな証拠を集められないまま、元請事業者と追加工事等の代金についての交渉をせざるを得ないことが多いです。

そこで、取引関係が継続している間に対応できるように、追加工事等の代金が未払いであることをすぐに確認できる社内体制を整える必要があります。

そのためには、月次で収支管理を行い、月々の出来高請求と月別の精算を確実に行うことが重要です。

その際には、追加工事等を行ったことの証拠となり得る、

①労務記録の保存

②現場の出面

③作業証明書④作業指示書等、現場の記録

は大切に保存するようにしてください。

工事代金の支払いがないまま放置していると、いつまでも支払われない可能性が高いため、未払いに気付いた時点で速やかに動くようにしましょう。

また、初動の対応においても正しい知識がないと後々トラブルに発展してしまうことも想定されますので、何かお困りの際には是非お気軽にご相談ください。

相談は、無料で対応しておりますので、ご不明な点がございましたら、

お気軽に「お問い合わせフォーム」または「LINE」より当事務所までご連絡ください。

必ず1営業日以内にお返事いたします。

この記事を書いた弁護士

宮村 頼光(みやむら よりみつ)

Beagle総合法律事務所

所属:東京弁護士会/日本CSR推進協会/欠陥住宅関東ネット

司法試験合格後、2018年に大手法律事務所であるTMI総合法律事務所に入所。インドのシリコンバレーといわれるバンガロールの法律事務所にて執務した経験や、複数社の役員としてゼロから事業を立ち上げた経験と実績を有する。

下請人が工事の完成に伴い請求書を送付し、その後、入金期日に銀行口座を確認したら「安全協力会費」等の名目で請負代金額が減額されてしまった、といったケースが実務的に発生します。

この減額は、いわゆる赤伝処理(相殺)とよばれるもので、当事務所でも、このような一方的な赤伝処理に対して下請人として何か反論できないか、とのご質問をお受けすることがあります。

そこで、本稿では、赤伝処理に関する法律問題について解説していきます。

細かなご質問や具体的な案件のご相談等ございましたら、どなたでも初回の相談を無料で対応いたしますので、どうぞ当事務所までお気軽にお問合せください。

まず、赤伝処理とは、元請負人が、たとえば、以下の費用を下請人への請負代金の支払時に請負代金から差引く行為をいいます。

① 一方的に提供・貸与した安全衛生保護具等の労働災害防止対策に要する費用

② 下請代金の支払に関して発生する諸費用(下請代金の銀行振込手数料等)

③ 下請工事の施工に伴い、副次的に発生する建設副産物の運搬費用・処理費用

④ 上記以外の諸費用(駐車場代、弁当ごみ等のごみ処理費用、安全協力会費並びに建設キャリアアップシステムに係るカードリーダー設置費用及び現場利用料等)

そして、赤伝処理の法的性質は相殺(民法第505条第1項)であると考えられます。

まず、民法上、相殺は、「二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合」(民法第505条第1項)にのみ行うことができます。

そのため、元請人が、一方的に下請人の同意なく、相殺、すなわち、赤伝処理を行うことはできません。

すなわち、赤伝処理を行うためには、その内容や差引く根拠等について元請負人と下請負人双方の合意が必要です。

さらに、赤伝処理を行うことは、建設業法上も問題となり得ます。

まず、赤伝処理を行う場合には、元請負人は、その内容や差引額の算定根拠等について、見積条件や契約書面に明示する必要があります。

赤伝処理の具体的な内容を見積条件に明示しなかった場合については建設業法第20条第4項に、これらの事項を契約書面に記載しなかった場合については同法第19条にそれぞれ違反します。

なお、赤伝処理に関する元請下請間における合意事項については、駐車場代等の建設業法第19条の規定による書面化義務の対象とならないものについても、後日の紛争を回避する観点から、書面化して相互に取り交わしておくことが望ましいと考えます。

加えて、赤伝処理として、元請負人と下請負人双方の具体的な合意がないまま元請負人が一方的に諸費用を下請代金から差引く行為は、その情状によっては、建設業法第28条第1項第2号の請負契約に関する不誠実な行為に該当し、国土交通大臣等による指示処分の対象となる可能性もあります。

赤伝処理は、下請負人に費用負担を求める合理的な理由があるものについて、元請負人が、下請負人との合意のもとで行えるものです。

しかしながら、下請人の合意があればどのような内容でも赤伝処理が行えると考えるべきではなく、元請人は、赤伝処理による費用負担が、下請負人に過剰なものとならないよう十分に配慮することが望ましいと考えます。

また、元請負人は、赤伝処理を行うに当たっては、差引額の算出根拠、使途等を明らかにして、下請負人と十分に協議を行うとともに、当該費用の収支について下請負人に開示するなど、その透明性の確保に努めるべきであるといえます。

以上を踏まえて、まず、下請人としては、元請人との請負契約締結の交渉時に、赤伝処理される項目及び金額について十分に協議し、不合理なものについては、受け入れられない旨伝え、請負契約書上も合意しない、といった対応を執る必要があります。

また、請負契約書上合意していない項目について、一方的に赤伝処理をされてしまった場合には、以上で説明した法的根拠をもとに、当該赤伝処理は受け入れらない旨反論し、請負代金の全額の支払いを請求するよう交渉することが考えられます。

以上の交渉にかかる方針は、相手方との取引関係や、赤伝処理をされた金額等を踏まえて、決定していくことになりますが、弁護士に相談しながら検討することの方がより効果的であるケースが多いです。

何か疑問点やお困りのことがございましたらどうぞお気軽にご相談ください。

以上、下請人が赤伝処理に関して元請人に対して主張するべき内容について整理しました。

相談は、無料で対応しておりますので、ご不明な点がございましたら、

お気軽に「お問い合わせフォーム」または「LINE」より当事務所までご連絡ください。

必ず1営業日以内にお返事いたします。

【今回の記事の参考文献】

国土交通省不動産・建設経済局建設業課 建設業法令遵守ガイドライン(第9版)

この記事を書いた弁護士

宮村 頼光(みやむら よりみつ)

Beagle総合法律事務所

所属:東京弁護士会/日本CSR推進協会/欠陥住宅関東ネット

司法試験合格後、大手法律事務所であるTMI総合法律事務所に入所。建設会社の人事/労務/法務の諸制度の整備を得意とし、年商5億の建設会社を、3年で年商20億まで成長させた実績を有する。

近年、日本政府が主導となって、労働制度や労働の在り方を見直す取組みとして、「働き方改革」が推進されてきました。

従来、建設業では週休2日制を導入している企業は限られていましたが、働き方改革以降、週休2日制の導入に向けて対応を進める企業も増加してきました。

本稿では、改めて働き方改革の概要を整理するとともに、建設業の企業がどのように週休2日制に対応すべきかをまとめました。

もし週休2日制への対応として社内の就業規則等の更新を検討されていらっしゃる場合には、具体的な作成のお手伝いをさせていただきますので是非お気軽に当事務所へお問合せください。

近年、日本政府が主導となって、労働制度や労働の在り方を見直す取組みとして、「働き方改革」が推進されてきました。

従来、建設業では週休2日制を導入している企業は限られていましたが、働き方改革以降、週休2日制の導入に向けて対応を進める企業も増加してきました。

本稿では、改めて働き方改革の概要を整理するとともに、建設業の企業がどのように週休2日制に対応すべきかをまとめました。

まずは、これまで日本政府によって行われてきた働き方改革の概要について説明します。

働き方改革とは、2019年4月より施行された働き方改革関連法案に定められた、全国的な労務環境の改善に向けた取組みのことを指します。

政府は、労働制度の抜本改革を、日本経済再生に向けた最大のチャレンジとして位置づけており、労働生産性を改善し成果を働く人に分配することで、賃金の上昇、需要の拡大を通した成長を図る「成長と分配の好循環」を構築することを目的としています。

働き方改革関連法案は8つの労働関連法の改正を指していますが、それらが目標とするものを簡単に分類すると以下の4つのポイントにまとめられます。

①賃金の上昇

まず、同じ労働に対しては同じ給料が支払われるべきという、同一労働同一賃金を原則にした、正規雇用と非正規雇用の不合理な待遇格差をなくすための制度改正です。具体的には、以下の施策が行われています。

・不合理な待遇差、差別的取扱いを禁止する均等待遇規定の整備

・労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

・行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続の規定の整備

②働き方の多様化

続いて、時代の変化に伴い、個々人にとってのよりよい働き方も変容していく中で、労働者に多様な働き方を確保する施策が進められました。

たとえば、ルールの範囲内で始業や終業の時刻を労働者が自由に決定することができるフレックスタイム制や、年収1,075万円以上の一部専門職について本人の同意のもと労働時間規制の対象外とし、成果で評価することとする高度プロフェッショナル制度などが導入されました。

③健康促進

また、労働者の心身の健康の維持のために産業医・産業保健機能を強化すること、勤務後から次の勤務までは10時間または11時間といった心身を休める時間を設ける「勤務間インターバル制度」等の導入もされました。

④長時間労働の是正

そして、あらゆる産業で長時間労働が常態化している現状を正し、労働者を保護するための改革が進みました。

この点は、働き方改革関連法の中でも特に注力されている分野であり、その具体的な方策は以下のとおりです。

・残業時間の罰則付き上限規制

企業が定めた所定労働時間を超えて勤務する残業について、原則月45時間かつ年間360時間以内とし、繁忙期であっても、以下を遵守しなければならない旨が定められました。

・時間外労働が年720時間以内

・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

・時間外労働と休日労働の合計について、26か月平均80時間以内

・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度

なお、上記4つの項目は、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合のみ適用される特別条項として定められています。

・5日間の有給休暇の取得義務化

年間に10日以上の有給休暇が発生している労働者が1年間に5日間の有給消化をしていない場合は、企業に対して労働者一人あたり30万円の罰金を課すこととなりました。

・労働時間の客観的把握義務

各労働者が実際に働いていた時間をあやふやにせず正確に管理するために、タイムカードやPCの使用ログなどの客観的な記録を基に労働時間を把握することが義務化されました。これにより実際には残業をしていたにも関わらず、自己申告により残業を付けずにいた、いった事態が防がれることとなります。

・中小企業の割増賃金比率引き上げ

2010年の労働基準法改正において行われた、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の50%以上への引上げについて、従来大企業を対象としていたものを、中小企業を含む全ての企業へと適用対象を拡大することが定められました。

このような働き方改革が進められている中で、建設業では時間外労働の上限規制の適用を5年間猶予されてきました。それは、他の産業と比べても建設業では長時間労働が常態化しており、その是正に長い期間を要すると判断されたためでありますが、2024年の4月からは建設業でも適用されることとなりました。

なお、この適用には一部例外があり、災害時における復旧及び復興の事業については、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。

建設業の担い手不足問題とその解消

建設業では、かねてより他産業と比べても著しい人材の高齢化と新規入職者の減少から、担い手が不足しており、政府としてもこれを日本社会の抱える課題の一つとして認識しています。

建設業の人材不足の主な要因として、これまで長時間労働の傾向が多く見られることが指摘されてきました。

厚生労働省が発表した令和6年4月の「毎月勤労統計調査」によると、全国での平均の月間労働時間が141.5時間、出勤日数が18.2日であるところ、建設業は労働時間が167.1時間、出勤日数が20.5日と、どちらも大きく上回っており、他の産業と比較しても労働環境が厳しい状態にあることが読み取れます。

参考:厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年4月分結果確報」

政府の進める働き方改革は、このような労務環境を改善し、より多くの人が建設業に従事しやすい基盤を作ることが目的です。

週休2日の定義

働き方改革に関する影響は、建設業でも徐々に現れ始めています。

たとえば、従来、建設業では週休2日制を導入している企業は限られていましたが、働き方改革以降、週休2日制の導入に向けて対応を進める建設会社が増えてきたのです。

ここで「週休2日制」という言葉の定義について改めて確認したいと思います。

まず、原則として、毎週土曜日と日曜日の週2日間が企業の休日とされている場合はこれを「完全週休2日制」と言います。

それに対して単に「週休2日制」と呼称する場合は、1か月の間に2日休みの週が少なくとも一度ある制度のことを指します。そのため、1週目は2日間休み、残りの2週は1日休みという場合は「週休2日制」の内に含まれます。

これらは法律上定義された用語ではなく、企業の慣行の中で生まれてきた用語です。

なお、労働基準法35条は、毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を設定しなければならないと定めているに留まりますので、「完全週休2日制」「週休2日制」のいずれでも法律上は問題ありません。

参考:厚生労働省愛媛労働局「休憩(第34条)休日(第35条)」

一方で、国土交通省が主導する建設業の「働き方改革実行計画」では建設現場において、4週間に8日休日を確保できることを目標として設定しているため、政府は「完全週休2日制」を目指しているといえるでしょう。

建設業では、そもそもの休日が少ない、という問題がありますので、本稿では、「完全週休2日制」ではなく、「週休2日制」について述べています。

2024年4月から全面適用された時間外労働の上限規制を受けて、建設業では現状どの程度週休2日制の導入が進んでいるのでしょうか。

日本建設業連合会が2023年12月に発表した、「週休二日実現行動計画2023年度上半期フォローアップ報告書」では以下のような調査結果が掲載されています(日本建設業連合会の会員である企業のうち104社による回答をもとに、13,236現場・56,604名を対象とした調査)。

2023年度上半期作業所閉所状況

4週8閉所を達成している作業所

全体:49.4%(2018年度 23.6%)

2023年度上半期作業所勤務社員の休日取得状況

4週8休以上を達成している社員数

全体:81.4%(2022年度 80.1%)

参考:日本建設業連合会「週休二日実現行動計画2023年度上半期 フォローアップ報告書」

この調査からは、直近では建設業の約81%の作業員が4週8休以上を達成しており、建設業において年々労働環境の改善が実現されてきていることがわかります。

しかし、土木分野と比して建築分野ではまだ改善が遅れていることなどもあり、引き続き業界全体として週休2日制の実現に向けた取組みは続いていくと見込まれます。

実際に建設業の各企業が週休2日制を導入する際に、建設業界に特有の性質や過去の習慣などが障壁となり、立ち遅れるケースが多く見られます。建設業が週休2日制を取り入れにために解決が必要な課題としては主に以下のものがあります。

そもそも、建設現場ごとに設定される工事スケジュールは一般的に非常にタイトになっていることが多いです。

発注者にとっては、できるだけ早く完工させたほうがコストを抑えることが可能なため、工期が余裕を持って設定されることは少ないと言えます。

例えば、建設現場では重機など様々な機械のレンタルが行われていますが、このようなリース費用は一般にリース日数によって決まりますので、コストの削減のために工期を短期に収めようという傾向が強くなります。

そのため、週休2日制の導入によって、職人が稼働できる日数が減ると、発注者が、工期の長期化を恐れ、従来より工事を詰め込んだタイトな工期の設定をする可能性があります。

この点について、交渉力の低い下請人は、タイトに設定された工期での受注を請けざるをえない状況に追い込まれてしまう可能性が高いという問題点が指摘されてきました。

そこで、この問題に対処するべく、令和2年10月に建設業法が改正され、「著しく短い工期の禁止」をする旨の条文が追加されました。

同年9月に国土交通省が改正建設業法の施行に先だって公開した「建設業法令遵守ガイドラインの改訂について」という資料の中には法改正の趣旨が説明されており、「建設業就業者の長時間労働を是正するためには、適正な工期設定を行う必要があり、通常必要と認められる期間と比して著しく短い期間を工期とする建設工事の請負契約を禁止するもの」との記載より、短い工期が非常に問題視されているということが伺えます。

また、各事業者として、こうした現状に対応するためには、主に以下の2点の施策が挙げられます。

生産性の向上

工事作業における生産性を向上させることで、週5日の作業日数であっても効率的に工事の施工を推し進め、短納期での施工が可能となります。

生産性の向上については様々な取組みが行われており、以下の記事でもDX化の推進による生産性の向上についてご紹介していますのでご覧ください。

元請事業者との間で締結する契約内容の見直し

下請事業者が請負契約を締結するにあたっては、元請事業者との間でトラブルになることが少なくありません。

極端に短い工期の設定なども含め、下請事業者が一方的に不利益を被る内容の契約を締結しないためにも、請負契約の締結において十分な知識を持って対応する必要があります。

請負契約締結の際に知っておくべきことについては、以下の記事にまとめておりますので是非ご覧ください。

参考:建設工事請負契約の落とし穴!下請業者が知っておくべき契約のポイント

これまで続いてきた建設業に特有の慣習として、主に建設工事で作業を行う職人などの技能労働者の給与形態は、1日の給与が決められており、1か月ごとにその月の勤務日数分の給与がまとめて支払われる日給月給制が一般的となっています。

こうした給与形態に手を加えないままで週休2日制を導入してしまうと、月の中で稼働できる日数が削減されることで、給与が減額されてしまい、労働者が不利益を被る可能性が生じてしまいます。

そこで、給与形態を変更し月給制へ移行することで、労働者にとっては毎月の給与が安定し、より働きやすい環境となりますので、国も建設業の方向性として、月給制への移行を促す方針を検討しています。

参考:国土交通省「建設業の働き方として目指していくべき方向性」

では、実際に月給制へ移行するためにはどのような対応が必要なのでしょうか。

次のステップを経て、社内の人事・給与規定を含む就業規則を改訂し、職人に対して適切に周知を行う必要があります。

①変更案の作成

まずは現在の給与の内訳の洗い出しを行い、賃金テーブルを再設計します。

できあがった変更案については、経営陣の承認を得る必要があるため、変更箇所とその内容が分かりやすいように整理しておくとよいでしょう。

②従業員代表者の意見書を作成する

就業規則の作成・変更については、労働者の過半数で組織する労働組合(過半数労働組合)または労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)の意見を聞くことが義務づけられており(労働基準法第90条1項)、また届出の際には意見書としてまとめた書面の添付が必要(同2項)です。

③就業規則変更届を提出する

就業規則の変更案及び従業員代表の作成が済んだら、その両方を、事業場を管轄する労働基準監督署に提出します。

提出は紙の書類またはCD-ROM等の電子媒体を労基準監督署に持ち込みまたは郵送することで可能ですが、「e-GOV」による電子申請も可能です。

④変更後の内容を従業員に周知する

変更された就業規則は適切な方法をもって従業員に周知することが義務付けられています。

このように、月給制の導入のために就業規則を変更する場合には法律に基づいた手続きを適切に行う必要があります。

当事務所では、就業規則の作成・更新や、人事制度の構築支援を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

以上、ここまで建設業における週休2日制の導入について整理しました。

相談は、無料で対応しておりますので、ご不明な点がございましたら、

お気軽に「お問い合わせフォーム」または「LINE」より当事務所までご連絡ください。

必ず1営業日以内にお返事いたします。

Beagle総合法律事務所 宮村/尾崎

宮村 頼光(みやむら よりみつ)

Beagle総合法律事務所

所属:東京弁護士会/日本CSR推進協会/欠陥住宅関東ネット

司法試験合格後、大手法律事務所であるTMI総合法律事務所に入所。建設業界の人事/労務/法務の諸制度の整備を得意とし、年商5億の建設会社を3年で年商20億まで成長させた実績を有する。

尾崎 太志(おざき たいし)

Beagle総合法律事務所

慶應義塾大学卒業後、国立大学法人や公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会での勤務を経て、2022年に入所。中小企業へのビジネス・財務・法務面のサポートを全面的に担う。

建設工事には、職人、手配師、建築士、事務員、現場管理、重機オペレーター、事務員等の人員のみならず、重機、運送車両、工具、機材等、多くのヒトやモノが関与します。

また、一般的に、建設業においては、元請事業者に委託された案件が、2次請け事業者、3次請け事業者、4次請け事業者・・・といったように何層にもわたって再委託される、いわゆる多重下請構造が常態化していますので、各事業者がそれぞれ自らの利益を取得します。

そのため、請負代金は、高額になりがちであり、一つの下請事業者が請け負う単一の工事だけでも数千万円から数億円に及ぶことも実務的にはよくあります。

しかし、工事の受注は、法的には「請負契約」であると整理されることが通常ですので、請負代金の請求は、原則として工事の完成後に行うことになります。

また、完工までに1年以上を要する工事もあるため、工事代金の回収に時間がかかることもあります。

そのため、金額が大きくなりがちな建設業では、特に、工事代金の回収を迅速かつ確実に行っていく工夫が必要となります。

実際に、当事務所でも、

完工したのに元請事業者から入金が行われない

といったご相談をよくお受けします。

そこで、本稿では、建設業における元請事業者からの未払工事代金の回収の方法のポイントについて整理します。

未払工事代金の回収でお困りの方は是非ご一読ください。

また、当事務所では初回の相談を無料で行っておりますので、すでにお悩みがございましたらお気軽にお問合せください。

工事代金の回収においては、

元請事業者内において、自社の工事代金支払いの優先順位を上げさせる

ことが何より重要です。

元請事業者は、多くの事業者と取引関係があり、日々多くの工事現場を管理しています。

そのため、日常的に、多くの下請事業者から工事代金の請求を受けています。

このような状況の中で、自社の工事代金を優先的に支払わせるためには、あらゆる方法で、粘り強く催促を続けることが極めて重要です。

そのため、工事代金の回収にあたっては、自社に対する工事代金の支払いを、他の事業者よりも優先して行わせるよう元請事業者内での優先順位を上げさせることを目指します。

まず、未払工事代金の回収の一般的な流れとそのポイントを整理します。

まずは、元請事業者の担当者に架電し、工事代金の支払いを催促することが考えられます。

その際には、「なぜ元請事業者が支払いを行わないのか」といった未払いの理由を確認することから始めます。

未払いの理由が、単なる事務手続の不備や、支払日の誤解などによるものである場合があり、この場合、支払いがないことを伝えるだけですぐに工事代金を回収できる可能性があります。

一方で、元請事業者が、当方の施工内容について不備があると考えている場合や、資金難等の理由によりあえて支払いを行っていない場合等については、工事代金の支払いに向けて協議を重ねる必要があります。

また、後々、裁判に発展する可能性もありますので、元請事業者の担当者との会話は全て録音してください。

元請事業者が、電話による催促を行っても支払わない場合、元請事業者の事務所に訪問することを検討します。

元請事業者が、当方の施工内容について不備があると考えている場合、不備の内容を確認します。

たとえば、

①具体的にどのような点に不備があったか

②当初の図面や施工体制がどうなっていたか

③現場管理者から現場でどのような指示がされていたか

などを議論を通じて確認していくことになります。

また、場合によっては、工事代金の減額や分割弁済等の支払条件を提示される可能性もありますので、そのような支払条件を受け入れることが可能であるかも検討してください。

元請事業者が話合いに応じない場合でも、根気強く話を続けることで、自社の工事代金支払いの優先順位を上げさせる効果がある可能性があります。

なお、実務的には、元請事業者が、訪問に応じてくれない場合も多々あり、その場合は他の方法を検討することになります。

実務上、弁護士が、元請事業者との交渉の場に同席するケースもあり、当事務所においても、弁護士が同席することによって工事代金の回収に成功したことがあります。

弁護士が元請事業者との交渉の場に同席することは、元請事業者としてもインパクトが大きいと考えられ、これにより、元請事業者の支払いの優先順位が上がる可能性があります。

この場合、重要なのは、

弁護士が同席することを元請事業者に事前に伝えないことです。

弁護士が同席することがわかると、元請事業者側も弁護士を立てることになったり、そもそも訪問に応じてくれなくなったりする可能性があり、結果として、交渉が長期化する可能性が高まるためです。

ただし、騙し討ちであるとして、元請事業者との関係が悪化する可能性もあり、弁護士が同席する限り対話には応じない、と述べられてしまうこともありますので、方針については弁護士と協議することが好ましいでしょう。

訪問での交渉が成功しなかった場合、会社名義で内容証明郵便等の書面を送付することを検討してください。

内容証明郵便とは、「いつ・誰から誰に対して・どのような内容の書類を送ったのか」を日本郵便株式会社が証明してくれるサービスです。

内容証明郵便を利用することで、郵便局が文書の内容が送付されたことを証明してくれるため、「書類は受け取っていない」などとの反論がされることがなくなります。

また、内容証明郵便は、訴訟提起の一つ手前の手段でもありますので、「このまま支払いを無視すると法的手段を採られるかもしれない」というプレッシャーを与えられることもできます。

内容証明郵便等には、当方の言い分や法的根拠を整理して記載し、必要に応じて根拠資料を別送します。

ただ、内容証明郵便等の作成は、慣れていない方だと難易度が高いため、難しい場合は、弁護士に依頼しましょう。

当事務所でも、内容証明郵便の作成のタイミングから案件を受任するケースが最も多いです。

自社名義で通知書等を送付しても、支払いに応じてくれないケースもあります。

この場合には、弁護士名義で通知書等を送付することを検討します。

自社名義での通知書等では一切反応をしなかった元請事業者が、弁護士名義で通知書等を送った途端、態度を変え、代金を支払ったという事例も存在します。

弁護士が、内容証明郵便等を作成する場合、事実関係の把握が必要ですので、弁護士の要請に応じて、関連する資料の提供や事案の説明等をしていただくことになります。

未払工事代金の回収方法に関する交渉が成功した場合、一般的には、和解合意書を作成することになります。

元請事業者側が信用できない場合には、公正証書で作成するケースもあります。

公正証書とは、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことを言い、これにより裁判手続を経ることなく、直ちに強制執行をすることができるようになります。

和解合意書の作成だけであれば、大きな費用はかかりませんので、弁護士に依頼することをオススメします。

元請事業者が、以上のような任意の交渉に応じてくれなければ、調停/訴訟を提起して判決を得る、という裁判の手続をとることになります。

建設工事紛争審査会を利用することも可能です。

建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約に関する紛争の簡易・迅速・妥当な解決を図るために、あっせん、調停、仲裁を行う公的機関です。

ただし、調停/訴訟は、一般的に多額の費用がかかり、かつ、長期間をかけて行われますので、可能な限り任意の交渉により解決したいところです。

調停/訴訟よりも少し簡単な手段として、支払督促の申立てがあります。

支払督促とは、簡易裁判所の裁判所書記官が、元請事業者に対して金銭等の支払を命じる制度です。

裁判所が関与するため、強制執行が可能である一方で、訴訟と比べると手続が簡易でありかつ手数料が安いというメリットがあります。

ただし、元請事業者が、支払督促の申立てについて異議を述べた場合には、通常の訴訟手続に移行してしまいますので、紛争の理由によっては、いきなり通常の訴訟を提起することが良いケースもあります。

ここまでが、未払工事代金の回収までの一般的な流れですが、その他にも未払工事代金の回収に繋がり得る手段がありますので紹介します。

仮差押えとは、裁判所が関与する、元請事業者(債務者)の不動産、預貯金等の財産を勝手に処分できなくする手続です。

調停や訴訟に準ずる程度に大変な手続ですが、成功した場合、債権回収に向けて絶大な効果が期待できます。

仮差押えにより、元請事業者は一定の範囲で自由に財産の処分ができなくなるという大きな不利益を受けることになります。

また、銀行から借入れがある場合、仮差押えにより、期限の利益を失い、全ての債務を全額直ちに支払う必要が出てきます。

そのため、元請事業者は、仮差押えの申立てを取り下げてもらうために、未払工事代金の支払いを行う可能性が出てくるのです。

ただし、不動産の所在地や、預貯金が保管されている銀行口座の情報等が分からない場合、仮差押えをすることはできません。

また、仮差押えを行うためには、高額の担保金の準備が必要となる上、仮差押えの対象となる資産を間違えると空振りに終わるリスクもあります。

また、仮差押えをした結果、元請事業者が資金繰りに窮することとなり、むしろ回収可能性が低くなるといったケースも起こり得ます。

そのため、仮差押えの利用は慎重に検討する必要があります。

当方が、元請事業者に対して別の債権を保有している場合に使える手段です。

建設業界では、工事Aの元請事業者が、別の工事である工事Bでは下請事業者となることがあります。

そして、工事Aの工事代金が支払われていない場合、これを理由として、工事Bの工事代金を、工事Aの未払工事代金の範囲で一部相殺することが可能です。

相殺は、一方的な意思表示によって行うことができますので、事前の合意なく工事Aの未払工事代金の回収を行うことができるのです。

少し技巧的な方法ですが、当事務所でも過去に実施したことがありますので紹介します。

まず、元請事業者は、施主、発注者、他の工事会社等に対して債権を有しています。

そこで、元請事業者に対して、元請事業者が施主等に対して有する債権を譲渡してもらう方法が考えられます。

なお、債権譲渡には「月末までに未払金を支払わない場合に限って債権を譲渡する」などと一定の条件を付することが一般的です。

これにより、施主等から、未払工事代金が直接支払われることになります。

ただし、かかる方法は、あくまで債権譲渡を行う元請事業者の合意がある場合になし得る方法である点に留意が必要です。

施主等に対して、「元請事業者から工事代金の支払いが行われていない」ことを相談することも検討に値します。

施主等が、元請事業者に対して工事代金を支払うよう説得してくれたり、元請事業者に代わって立替払いを行ってくれたりすることがあるからです。

また、元請事業者が、施主等との今後の取引関係に影響が出ることを恐れて、自発的に支払いを行ってくれる可能性もあります。

ただし、施主等と当方との間に直接的な契約関係はないため、法的には、当方が施主等に対して、直接、元請事業者による未払工事代金を請求することはできません。

そのため、伝達の方法が脅迫的であった場合や、無暗に関係会社各社に紛争の状況を伝達した場合、刑法上の恐喝罪、業務妨害罪、名誉毀損罪等が成立してしまう可能性や、民法上の損害賠償責任を負担する可能性がありますので、施主等への伝達方法については留意する必要があります。

施主等に相談し、施主等から元請事業者に対する工事代金の支払いが行われていないことがわかった場合等には、債権者代位権を行使することも検討可能です。

債権者代位権とは、債務者が無資力であるにもかかわらず、債務者が所有する権利を行使しないために債権を回収できない場合に、債権者が、債権回収のため、債務者に代わって行使する権利のことをいいます。

なお、債権者代位権の要件の立証は実務的に難しく、また、訴訟を前提とすることから時間もかかる点に留意が必要です。

建設業法は、原則として、元請事業者が発注元から請負代金の支払を受けてから、1か月以内に下請業者へ支払うことを定めています(建設業法24条の3)。

そのため、元請事業者がかかる期間を超えて支払わない場合、建設業法に違反する可能性があります。

そして、元請事業者が建設業法に違反していることを都道府県等に申告することで、都道府県が元請事業者に対して、行政上の指導・助言・勧告・措置命令・営業の停止命令等をしてくれるケースがあります(建設業法28条)。

行政機関が指導等を行う可能性があることを伝達することは、元請事業者への未払金の支払いへの圧力となります。

特に、建設業法違反によって、元請事業者が公共事業の指名停止処分を受ける場合もありますので、元請事業者が公共工事を受注・施工しているようなケースでは効果が見込めます。

国土交通省では、建設業に係る法令違反行為の疑義情報を受け付ける窓口として、各地方整備局等に「駆け込みホットライン」を設置していますので、実際に相談してみてもいいかも知れません。

国土交通省「―建設業法違反通報窓口― 駆け込みホットライン」

出来高払いの工事において、元請事業者が決められた期日までに工事代金を支払わない場合、元請事業者は債務不履行状態となります。

そのため、当方としては、同時履行の抗弁権を行使し、それ以降の工事を中断することができます。

当方としてもこれ以上稼働しても工事代金がもらえない可能性が高いことから、いわば当然の対応といえます。

工事を中断することにより、元請事業者のみならず、施主が元請事業者に対して支払うよう説得してくれる可能性が出てきます。

ただし、工事の中断につき、当方に過失があると評価された場合、工事の中断に関連して元請事業者に生じた損害を当方が賠償しなければならない可能性がありますので、工事の中断は最終手段とするべきであると考えます。

また、工事を中断した以上、工事の完成と引渡しがされていないとして、出来高払いの最終月の工事代金をもらえない可能性がある点についても留意する必要があります。

次に、以上で整理した未払工事代金の回収の手段について、どのような要素を元に採る手段を決定するべきであるかを整理します。

相手方が継続的な取引関係がある大口の顧客ということであれば、今後の取引のことを考えると法的手段を採ることは難しいかもしれません。

金額が数十万円程度であれば、訴訟費用等を鑑みて、工事代金の回収を諦めることも視野に入れるべきであると考えます。

一方で、金額が数百万円から数千万円にも及ぶ場合については、会社の財務基盤に与える影響が大きい為、速やかに訴訟提起を行うことを検討するべきであると考えます。

未払いの理由によって対応方針が異なりますので、未払いの理由を確認することが重要です。

主な未払いの理由は次のとおりです。

・経営が行き詰まっていて支払いをする余裕がない場合

・そもそも元請事業者も施主から請負代金をもらえていない場合

・工事の内容に不備があったことが原因である場合

・追加工事の内容や金額について紛争となっている場合

仮に、裁判をして勝訴したとしても、お金を持っていない相手からお金を回収することはできません。

そのため、相手方の資産の保有状況や、直近の期の貸借対照表や損益計算書の数字を確認し、相手方の経営状況を確認することが重要です。

特に、資金繰りが悪化している会社については、少しでも早くお金を回収する必要があります。

なお、経営状況に関する数値は公開されていないケースも多いですが、帝国データバンクや東京商工リサーチに掲載されている場合もありますので、可能であれば確認することをオススメします。

相手方が小規模の会社の場合、訴訟を提起したとしても、会社資産を全て他社や代表取締役個人の口座に移してしまっているケースなどもあります。

責任者が、電話に出ないなど音信不通になっている場合などには、支払う意思がない可能性が高いといえます。

そのため、速やかに裁判所を介入させた手続を行う必要があります。

本来入金されるべき日に入金されないことで、当方のキャッシュフローが大きく悪化する可能性があります。

そのため、当方の経営状況に応じて、どの手段を採るべきかを検討することとなります。

弁護士に回収対応を依頼した場合、以下のようなメリットが望めます。

任意での交渉、訴訟準備等、本業を行いながら慣れない工事代金の回収業務を行うのは非常に大変であり、かつ、細かい作業が多い為面倒くさいと思われる経営者は多いです。

弁護士であれば、これらの業務を全て一括して行うことができ、依頼後は基本的に相手方への対応を行う必要がありませんので、時間的負担・精神的負担を解消することができます。

内容証明郵便を送付するだけで工事代金を回収できるケースもあれば、訴訟を提起し強制執行を行ってようやく回収できるケースもあります。

弁護士であれば、相手方の対応状況などから、その時点における最善の選択肢をご提案可能です。

特に、相手会社が倒産の危機にあるような事案ではスピード対応が求められますので、弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。

お互いの関係性や立場などによっては、自社から催促しただけだと真摯な対応をしてもらえないかもしれません。

弁護士に回収対応を依頼すれば、相手に対して工事代金の回収に向けての強い意思を示すことができます。

内容証明郵便で催促するとしても、自社名義の場合と弁護士名義の場合では、相手に与えるプレッシャーは違ってくるでしょう。

これにより、相手が態度を変えて支払いに応じてくれることも期待できます。

このように、早い段階で弁護士に依頼を行うことでスムーズに回収を行うことができます。

困ったらまずは早めに弁護士に相談いただき、今後の対応を検討されることが良いでしょう。

以上、当事務所のこれまでの経験を踏まえて、未払い工事代金の回収方法のポイントについて整理しました。

相談は、無料で対応しておりますので、ご不明な点がございましたら、お気軽に「お問い合わせフォーム」または「LINE」より当事務所までご連絡ください。

必ず1営業日以内にお返事いたします。

この記事を書いた弁護士

宮村 頼光(みやむら よりみつ)

Beagle総合法律事務所

所属:東京弁護士会/日本CSR推進協会/欠陥住宅関東ネット

司法試験合格後、2018年に大手法律事務所であるTMI総合法律事務所に入所。インドのシリコンバレーといわれるバンガロールの法律事務所にて執務した経験や、複数社の役員としてゼロから事業を立ち上げた経験と実績を有する。

建設工事請負契約の締結に先立って行われる見積りは、適正な請負価額の設定やダンピングの防止、下請人の保護等の観点から、適正に行われる必要があります。

本稿では、建設工事の見積書の作成に関して下請人が元請人に主張できることについて、わかりやすく解説します。

もし見積書の作成に関連してなにかご不明点やお悩み事がございましたらどうぞお気軽にご相談ください。

元請人は、建設業法第20条第4項及びその制定趣旨により、下請人に対して、以下の各項目について具体的に提示しなければなりません。

なお、紛争防止の観点から、元請人が見積りを依頼する際は、下請人に対し工事の具体的な内容について、 口頭ではなく、書面によりその内容を示すべきであると考えられます。

①工事内容

②工事着手の時期及び工事完成の時期

③工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容

④請負代金の全部又は一部の前払金又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

⑤当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

⑥天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

⑦価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

⑧工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

⑨注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

⑩注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

⑪工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

⑫工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

⑬各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

⑭契約に関する紛争の解決方法

なお、施工条件に関して具体的な内容が確定していない場合、元請人は、その旨を明確に示す必要があると解されています。

また、施工条件が確定していないなどの正当な理由がないにもかかわらず、元請人が、下請人に対して、契約までの間に上記事項等に関し具体的な内容を提示しない場合には、建設業法第20条第4項に違反すると考えられます。

建設業法第20条の2により、元請人は、当該下請工事に関し、以下の事象が発生するおそれがあることを知っているときは、請負契約を締結するまでに、下請人に対して、必要な情報を提供しなければなりません(建設業法施行規則第13条の11))。

① 地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象

② 騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象

元請人が把握しているにも関わらず必要な情報を提供しなかった場合、建設業法第20条第4項及び第20条の2に違反することとなります。

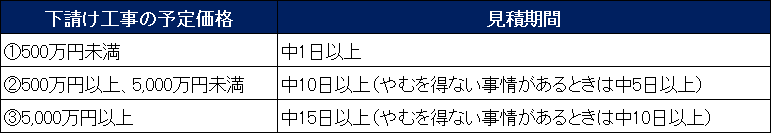

元請人は、下請契約を締結する以前に、前述の具体的内容を下請人に提示し、その後、下請人が当該下請工事の見積りをするために必要な一定の期間を設けることが義務付けられています(建設業法第20条第4項)

このように建設業では、下請人が、力関係の強い元請人に急かされて、不利益な契約を締結することがないようにするため、見積りに要する期間が法定化されています。

つまり、元請人が下請人に対して、見積りを依頼する際に「今日中に見積書を提出してください」ということは認められていないのです。

そして、元請人が、見積依頼をする際は、予定価格に応じて、下表の期間を設ける必要があります(建設業法20条4項・建設業法施行令第6条)。

規模が大きい工事ほど、見積期間も長くなります。

なお、見積期間の日数計算の上で、元請人が見積条件を提示した日と、下請人が締結する日は除外されます。

また、上記の見積期間は、下請人が見積りを行うための最短期間であり、元請人は下請人に対し十分な見積期間を設けることが望ましいとされています。

見積りに関するルールに違反した場合であっても、元請人に懲役刑や罰金刑等の罰則はありません。

しかしながら、元請事業者が建設業法に違反していることを都道府県等に申告することで、都道府県が元請事業者に対して、行政上の指導・助言・勧告・措置命令・営業の停止命令等をしてくれるケースがあります(建設業法28条)。

特に、建設業法違反によって、元請事業者が公共事業の指名停止処分を受ける場合もありますので、元請事業者が公共工事を受注・施工しているようなケースでは効果が見込めます。

以上を踏まえて、まず、下請人としては、まず、元請人に対して、「正確な見積もりを行うために施工条件を出来る限り早期に確定させて欲しい」と要請することが考えられます。

また、元請人から「今日中に見積書を提出して直ちに着工して欲しい」などと依頼されたとしても、下請人としては、「工事代金の額に応じて見積に必要な期間は法定されているので、最低限、その期間については待って欲しい」と伝えることが考えられます。

以上の交渉にかかる方針は、相手方との取引関係や、請負代金額等を踏まえて、決定していくことになりますが、弁護士に相談しながら検討することの方がより効果的であるケースが多いです。

以上、建設工事の見積書の作成に関して下請人が元請人に主張できることについて整理しました。

相談は、無料で対応しておりますので、ご不明な点がございましたら、

お気軽に「お問い合わせフォーム」または「LINE」より当事務所までご連絡ください。

必ず1営業日以内にお返事いたします。

Beagle総合法律事務所

弁護士宮村頼光

【今回の記事の参考文献】

この記事を書いた弁護士

宮村 頼光(みやむら よりみつ)

Beagle総合法律事務所

所属:東京弁護士会/日本CSR推進協会/欠陥住宅関東ネット

司法試験合格後、2018年に大手法律事務所であるTMI総合法律事務所に入所。インドのシリコンバレーといわれるバンガロールの法律事務所にて執務した経験や、複数社の役員としてゼロから事業を立ち上げた経験と実績を有する。

宮村頼光弁護士の論文が月刊「環境管理」23年10月号に掲載されました。

近年、アップサイクルという手法が持続可能な再利用の手法として注目されている。

アップサイクルは、食品ロス問題のうち、消費の段階における食品ロスではなく、生産から小売の段階における事業者による食品ロスに着目した考え方である。

アップサイクルによって、これまで事業者の負担となってきた食品残さの廃棄物の活用が、利益を生み出す新たな事業として再定義されることで、事業者がより積極的に食品ロスの解消に取り組む効果が期待される。

論文はこちら↓からご覧いただけます

宮村頼光弁護士の論文が月刊「環境管理」22年7月号に掲載されました。

建設業には、職人の高齢化・若年層の入職者の減少、低い労働生産性、多重下請け構造といった大きな社会的課題がある。持続可能な建設業の構築のため、官民一体となってこれらの課題の解消に取り組んでいる。具体的には、建設現場のDX化に向けた取組みを行っている。DX化により、生産性を向上させることに成功した企業とこれを行わなかった企業とでは、将来的な競争力に大きな差が生じることが予想される。そこで、法律上の規制に留意しつつもDX化をいち早く進めることが重要である。

論文はこちら↓からご覧いただけます