日本では、例年、台風、大雪、大雨、強風、雷、地震等の自然災害により、建設現場での作業が出来なくなり作業所が完全閉所となる、いわゆる休工になるケースがあります。

当事務所では、建設現場が、台風等の自然災害で休工になった場合に、職人が、給料や常用工事の工事代金を貰えるのか、といったご相談をお受けすることがあります。

そこで、本稿では、建設現場が台風や大雪で休工になった場合に職人が報酬を貰えるのかについて解説します。

もし、休工に伴う給料の支払いトラブルのご不安がございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。

まず、給料は、①労働の対償として、②使用者が従業員に支払うすべてのものをいいます(労働基準法11条)。

そして、一般的には、給料は、「働いたら支払う」「働かなかったら支払わない」と解釈されています。

これを「ノーワーク・ノーペイの原則」と呼びます。

したがって、給料は働かないと貰えません。

自然災害で休工になった場合であっても、ノーワーク・ノーペイの原則は適用されます。

すなわち、自然災害で休工になった場合でも、「働かなかったら支払わない」ことになりますので、働いていない従業員は給料を貰えないことになります。

労働基準法は、労働がなく給料が支払われない場合でも、休業手当が支払われるときがあることを定めています(労働基準法第26条)。

(休業手当)

第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

すなわち、労働基準法第26条により、会社は、使用者の責めに帰すべき事由、すなわち、会社都合による休業をした場合については、平均賃金の60%以上の休業手当を従業員に支払う必要があります。

なお、就業規則に規定がない、又は、労働基準法第26条の休業手当の定めよりも従業員に不利な規定を設けた場合であっても、使用者の責めに帰すべき事由による休業をした会社は、平均賃金の60%以上の休業手当を従業員に支払う必要があります。

したがって、自然災害で休工になった場合、従業員は休業手当を貰える可能性があります。

休業とは、一般的に、従業員が労働契約にしたがって労働の用意を行っており、労働の意思を持っているにもかかわらず、使用者の責に帰すべき事由により、労働することが拒否された場合、または、不可能となった場合を指すと解釈されています。

そのため、休業手当をもらうためには、休工となった理由が、会社都合(使用者の責に帰すべき事由)であるかを確認する必要があります。

【会社都合といえるケース】

・ただの小雨であるのに、会社の判断で念のため現場を休工にした。

【会社都合とはいえないケース】

・大雪や大地震により、公共交通機関が終日止まり又は大幅に遅延し通勤できない。

・台風により通勤中に事故による怪我を負う可能性がある。

・強風により屋外での現場作業を進めることができない。

・出勤できるにもかかわらず、従業員の判断で休んだ。

以上の会社都合といえるケースについては、従業員は、会社都合(使用者の責に帰すべき事由)による休業であるとして、休業手当を貰える可能性があります。

一方で、会社都合とはいえないケースについては、ノーワーク・ノーペイの原則に従い、休業手当を貰えない可能性が高いといえます。

なお、この結論は、日給制の場合であっても、月給制(月給日給制)の場合であっても、異なりません。

結論として、会社は、自然災害で休工になった場合であっても、従業員の同意なく、有給休暇を充当することはできません。

なぜなら、有給休暇は、労働基準法によって保障されている従業員の権利であり、会社が従業員に有給休暇を付与するためには、従業員の申請が必要であるためです(労働基準法39条参照)。

そのため、会社都合による休工であるのに、従業員の同意なく有給休暇扱いとされた場合には、有給休暇扱いとせず、休業手当を支給するよう主張するべきであるといえます。

一方で、会社都合とはいえない休工については、前述のとおり、休業手当も支給されず、欠勤扱いとなってしまうことが原則です。

そこで、このような場合には、従業員が自ら有給休暇の申請を行うことはあり得るものと考えます。

以上のとおり、会社都合とはいえない理由で休工になった場合、会社は、従業員に対して給料や休業手当を支給する必要はありません。

とはいえ、たとえば、台風が来たのが夕方であり午前中は稼働したといった場合には、会社は従業員が働いた時間に応じて賃金を支給する必要がありますので、その旨を主張することが考えられます。

まず、会社は、「労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)」を負っています(最判昭59・4・10)。

また、労働安全衛生法においても、職場における労働者の安全と健康を確保することが謳われています(1条)

そのため、台風で外出することが危険であるのに現場への出勤を命じたり、強風で作業が困難であるのに工事の継続を指示したりすることは、安全配慮義務違反になると評価し得えます。

そして、その結果、万が一、従業員が怪我を負ってしまった場合、会社に対して、安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求をすることができます。

一方で、危険であることを理由に出社を拒否したにもかかわらず、会社が無理やり出社させようとした場合、パワーハラスメントに該当する可能性があります。

また、危険であることを理由として出社を拒否したにもかかわらず、これを理由に賃金の減額や懲戒処分をされた場合には、このような処分は無効であると反論することもできると考えます。

実際の天候次第では、欠勤控除とされてしまう可能性はありますが、命より大事なものはありませんので、外出が危険であるほどの自然災害である場合は、迷わず休むことが良いと考えます。

まず、前提として、常用工事で稼働していた協力会社は、従業員ではありませんので、以上の議論が妥当しません。

そして、自然災害で休工になった場合については、いわゆる不可抗力により債務の履行ができない場合の法律関係として問題となります。

まず、「不可抗力」について、法律上の定義はありませんが、一般的には、「外部からくる事実であって、取引上要求できる注意や予防方法を講じても防止できないもの」などと説明されています。

簡単にいうと、不可抗力とは、契約当事者にはどうしようもない事情のことをいいますが、台風や大雪などの自然災害によって、常用工事の提供ができなくなってしまった場合も不可抗力に該当すると考えます。

そして、不可抗力により債務不履行となった場合の処理について、常用工事に関する当事者間の契約書に記載があればそれに従うこととなります。

一方で、契約書に記載がない場合については、民法の原則によることになります。

そして、民法の原則によると、常用工事の代金を請求するためには、常用工事を行うことが必要とされています(民法第632条、第656条・第648条参照)。

したがって、自然災害で休工になった場合、協力会社は常用工事を行っていませんので、常用工事で稼働する予定であった協力会社は常用工事代金を貰えない可能性が高いと考えます。

以上、建設現場が台風や大雪で休工になった場合に職人が報酬を貰えるのかについて解説しました。

初回相談は、無料で対応しておりますので、ご不明な点がございましたら、お気軽に「LINE」又は「お問い合わせフォーム」より当事務所までご連絡ください。

必ず1営業日以内にお返事いたします。

Beagle総合法律事務所

弁護士宮村頼光

【今回の記事の参考文献】

厚生労働省労働基準局編 『平成22年版 労働基準法(上)』(労務行政、2011年)

我妻栄ほか著『第8版 我妻・有泉コンメンタール民法』(日本評論社、2021年)

この記事を書いた弁護士

宮村 頼光(みやむら よりみつ)

Beagle総合法律事務所

所属:東京弁護士会/日本CSR推進協会/欠陥住宅関東ネット

司法試験合格後、2018年に大手法律事務所であるTMI総合法律事務所に入所。インドのシリコンバレーといわれるバンガロールの法律事務所にて執務した経験や、複数社の役員としてゼロから事業を立ち上げた経験と実績を有する。

建設工事の施工にあたっては、工事を施工する土地の特性を理解し、地域ごとに定められた基準や手続を遵守する必要があります。

また、近隣住民への配慮を行い、地域の景観や文化への影響を抑えるためにも、地域ごとにどのような特徴を持っているのかを知ることは重要です。

本稿では、弊事務所が居を構えている、東京都中央区(以下「中央区」と言います。)における建設業の特徴と注意点について説明します。

もし中央区内でお困りのことがございましたら、どんなご相談でも無料で対応いたしますのでどうぞお気軽にお尋ねください

中央区は、東京23区のほぼ中央に位置する行政区で、その大部分は江戸時代以降に埋め立てられた土地であり、起伏が非常に少ないことが特徴です。

面積は10.21平方キロメートルと23区の中で3番目に小さく、人口も令和5年時点で約174,000人と23区で2番目に少ない数字となっています。

また、中央区は行政上、大きく分けて①日本橋地域②京橋地域③月島地域で構成されています。

各地域の特徴をそれぞれ説明します。

①日本橋地域

日本橋地域は日本橋茅場町・日本橋兜町、八重洲一丁目、日本橋浜町、日本橋蛎殻町、日本橋小舟町、日本橋本石町、日本橋室町、日本橋本町などの区域で構成されています。

現在、日本橋地域では大手デベロッパーが主体となって大規模な再開発計画が進められています。

例えば、三井不動産が主体となって進めている日本橋再生計画では、日本橋広域を「Greater日本橋」として、より魅力のあるエリアに再生するために非常に大規模な再開発が進められています。

こうした大規模で複雑なプロジェクトにおいて建設事業者は、同業の事業者のみならず様々な専門業者や関係各所との連携を密に行う必要があり、高い実現力も求められます。

②京橋地域

京橋地域は八重洲二丁目、銀座、新富、築地、八丁堀、新川、入船、明石町、湊などの地区で構成されています。

京橋地域は、古くから栄えていたエリアのため、「景観上重要な歴史的建造物」や「東京都選定歴史的建造物」に指定されている建造物などをはじめとする歴史的建造物が数多くあります。

例えば、築地本願寺、聖路加病院、などが有名な建造物ですが、その他にも様々な学校施設や橋梁、百貨店なども建物も重要な文化財として認定されています。

また、日本で一番地価が高いとされている銀座を筆頭に、京橋地域は地価が高いエリアが広く分布しています。

近年ではインバウンド観光の回復もあり、依然として銀座は高級志向の消費者と惹きつける主要な商業エリアであるため、引き続き土地の価格も高い水準のまま推移していくでしょう。

③月島地域

月島地域は、月島、晴海、勝どき、豊海町という町で構成されていますが、現在急速にタワーマンションの建設が進んでおり、いまだに多くの建設需要が生まれている地域です。

不動産経済研究所によると、過去十年間での新築マンションの供給戸数は東京23区の中で最多の1万7870戸となっています。

こういった影響もあり、2023年には中央区の人口はこれまでで最多の数字となっており、今後も引き続きタワーマンションの新築工事が進められていくことが予想されます。

加えて、築年数が古くなってきた既存のタワーマンションの修繕工事数も増えていくことも想定されます。

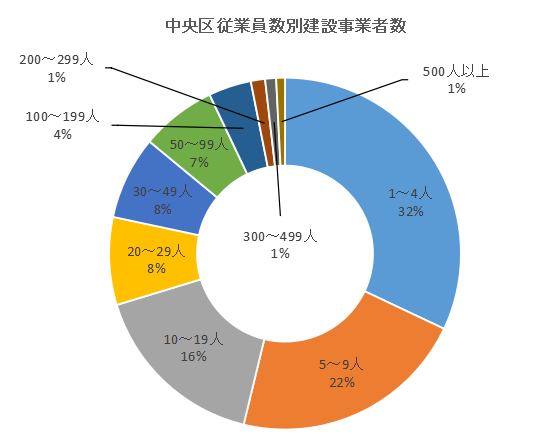

次に、中央区における建設業者の特徴についてご説明します。

令和3年の経済センサスによると中央区内には998の建設業事業所が存在し、従業員別の内訳は以下の構成となっています。

出典:中央区「産業大分類別従業者規模別民営事業所数および男女別従業者数」

総事業所数としては東京23区の平均(1273)をやや下回っていますが、多くの従業員を抱えるゼネコンから、高い技術を有する専門工事事業者、一人親方まで幅広い建設事業者が所在しています。

中央区では、商業施設、オフィスビル、ホテル、住宅、公共施設など、さまざまな種類の建設プロジェクトが行われています。

そのため、幅広い建築タイプに対応できる柔軟性を持つ事業者が多いです。

中央区における建設工事の特徴と注意点を説明します。

【人の往来、交通量の多い地域での工事】

いかなる場所で工事を施工するにおいても、行政への手続を滞りなく行う必要がありますが、特に中央区のような交通量や人の往来が非常に多いエリアでは、工事中の交通規制や騒音対策、安全管理が厳しく求められます。

例えば、騒音や振動に関する届出、仮囲い設置の許可、重機の使用許可など、各種の許認可や届出が区ごとに必要です。これも区によって手続の詳細や要求される書類が異なることがあります。

参考:中央区「中央区建築物の解体工事の事前周知に関する指導要綱について」

さらに、事故防止や労働者の安全確保に関して、厳密な管理体制を持つことも強く求められます。

建設工事において適切な行政手続を怠ってしまうと、工事停止命令が下される等の罰則が科されるリスクを招いてしまうため、下請業者は事前に必要な手続を十分に理解し、必要な許認可を確実に取得しておくことが良いでしょう。

【大規模なプロジェクトにおける工事】

例えば日本橋で進んでいるような大規模な再開発プロジェクトのような建設計画に参加するにあたっては、高度な建設技術と専門知識のみならず様々なスキルが求められます。

その中でも特に関係者間の調整・コミュニケーションを円滑に行うことは非常に重要となります。

なぜならば、多くの業者が関係する現場においては法的なリスクが通常の現場以上に高まるためです。

例えば、工期の遅延や施工不良、追加変更工事等によるトラブルは、大規模なプロジェクトにおいては影響が広範囲に渡ってしまうため、下請業者は時に高額な賠償を請求されてしまうケースも想定されます。

こういったリスクを事前に回避するためには、契約内容を明文化し、下請業者としての責任の範囲を明確にしておく必要があり、専門家の指示を仰ぐことでより確実にリスクを避けることができるでしょう。

【歴史的建造物の工事】

各区には、歴史的建造物の保存や景観保護に関する独自の規制がある場合があり、これにより、特定のエリアでの建設に際して追加の許可が必要となることがあります。

特に文化財に指定されている建造物については「文化財保護法」の適用を受ける他、周辺の景観も各自治体の定める条例によって保護される場合があります。

中央区については、独自の景観条例・要項等は定められていませんので、区に景観に関する届出を行う必要はありませんが、銀座や日本橋などのエリアについては「デザイン協議会」が設置されており、建築物等の新築・増築・改築・大規模修繕にあたっては、事前に協議会との協議が必要となります。

こうしたエリアで施工を行う建設業者には、地域住民や行政との協議を重視し、景観や地域特性に合致するデザインを提供する能力が求められます。

また、事前に十分な協議や説明が行われなかった場合、地域住民からの反対運動や訴訟を受けるリスクも高まりますので、着工前の準備として確実に同意を得ておくことがよいでしょう。

【高層マンションや地価が高い地域での工事】

月島地域で高層マンションに関連する工事の施工数増加が見込まれることについてご説明しましたが、こうした高層マンションにおける工事の施工にあたって特段に注意するべき事項について、足場工事を例に解説します。

一般的に建物の外壁の修繕工事は、外側に鋼製の仮設足場を組み立てて行われますが、タワーマンションにおいて高層階まで足場を組み立てると、部材の落下や作業員の滑落等の事故のリスクが高まると同時に、下層階の採光や通風に長期的に影響を及ぼしてしまうため、移動昇降式足場やゴンドラを用いるケースが多いです。

移動昇降式足場やゴンドラは上下左右への移動に時間がかかる他、一度に作業を行うことができる作業員の数も限られるため、工期が長引きます。

また、高層階での作業は強風など天候の影響を受けやすいため工事が行えない日も多く、さらに工期が伸びてしまう原因になります。

また、一方で銀座(京橋地域)のように地価が高い場所は一般に敷地が狭いことが多く、工事に必要な機材や建材を一時的に保管する場所の確保が難しい場合などがあります。

この場合も同様に、作業効率が落ちてしまい工期が長引いてしまうことが想定されます。

このように、工期が延長してしまうと遅延損害金が請求されてしまう等の法的リスクが生じてしまうことがあります。

そうした事態を避けるためには、事前の計画作成を徹底的に行い、限られた作業時間の中で効率的に工事を進められる高い技術と連携力が建設事業者には求められます。

また、請負契約の内容をしっかりと整備しておくことも重要です。

請負契約の締結にあたって下請業者が知っておくべきポイントについてはこちらの記事にて整理しましたのでご覧ください。

参考:建設工事請負契約の落とし穴!下請業者が知っておくべき契約のポイント

ここまで、中央区における建設工事の特徴について説明しました。

これらの特徴は法的なトラブルが発生するリスクを高めることがあり、万が一トラブルが発生した場合には、地元の弁護士に依頼することで迅速かつ的確な対応が期待できます。

その主な理由を3点、中央区に弁護士に依頼するメリットとして以下に整理しました。

①迅速な対応が可能

中央区内で活動する弁護士であれば、特に緊急性が高い問題が発生した際に、早急に面談や現地視察を行うことができ、対応が遅れることを防ぐことができます。

②裁判や調停のスムーズな進行

万が一建設紛争から裁判や調停に発展した場合に、地元の弁護士であれば管轄裁判所の手続に慣れており、期日にも柔軟に対応することが可能です

③地域の法規制や慣習に精通している

例えば、中央区特有の建築基準や条例に関する知識を持っており、これに基づいて的確な法的アドバイスを提供できます。

地元ならではの実務的な知識を持つ弁護士に依頼することで、スムーズな対応が可能です。

以上、ここまで中央区の特徴と、中央区において工事を施工するにあたり留意するべき事項について説明しました。

このように、各地域での工事を滞りなく進めるためには、地域に特有の事情や手続を正しく理解し、施工の在り方を検討する必要があります。

そのためには、事業者間のネットワークを強化し、様々なチャンネルで情報を収集するスキームを社内に構築することが肝要です。

その上で、どうしても避けれないトラブルが発生した際には、その対応を近隣の弁護士に依頼することをお勧めします。

相談は、無料で対応しておりますのでご不明な点がございましたら、

お気軽に「お問合せフォーム」または「LINE」より当事務所までご連絡ください。

必ず1営業日以内にお返事いたします。

Beagle総合法律事務所 宮村/尾崎

宮村 頼光(みやむら よりみつ)

Beagle総合法律事務所

所属:東京弁護士会/日本CSR推進協会/欠陥住宅関東ネット

司法試験合格後、大手法律事務所であるTMI総合法律事務所に入所。建設業界の人事/労務/法務の諸制度の整備を得意とし、年商5億の建設会社を3年で年商20億まで成長させた実績を有する。

尾崎 太志(おざき たいし)

Beagle総合法律事務所

慶應義塾大学卒業後、国立大学法人や公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会での勤務を経て、2022年に入所。中小企業へのビジネス・財務・法務面のサポートを全面的に担う。

一人親方が、元請人から常用の手配を受けて、建設現場で作業していたところ、事故が発生し、その事故を原因とする怪我により働けなくなってしまった、といったケースが発生することがあります。

当事務所では、このように現場で事故が起きた場合に、一人親方であっても、元請人に対して、何らかの請求が出来ないか、とのご相談をお受けすることがあります。

そこで、本稿では、一人親方が現場で事故に遭った場合に元請人に請求できることについて解説します。

万が一、事故に遭われてお困りの場合は、小さな質問でも大歓迎ですので是非お気軽にお問合せください。

一人親方とは、一般的に、企業に勤めることなく自身の裁量で働く個人事業主のことを指します。

そのため、元請人と一人親方との間では、雇用契約ではなく、請負契約又は準委任契約が締結されていることが一般的です。

一人親方が、建設現場で事故に遭った場合、元請人に対して、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求ができる可能性があります。

また、労災申請にあたって、元請人の労災保険の適用を主張できる可能性もあります。

当事務所においても、実際に、元請人に対する損害賠償請求や、元請人の労災保険の適用が認められた実例があります。

以下、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求と、労災申請について、それぞれ説明します。

安全配慮義務とは、会社による「労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務」(最高裁昭和59年4月10日第三小法廷判決)のことをいいます。

この安全配慮義務は、判例によって認められていたものでしたが、平成20年に施行された労働契約法5条によって、法律上も明文化されました。

労働契約法第5条

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

このように、安全配慮義務は、判例及び法令によって明文化された、会社が労働者に対して負う、労働者を危険から保護する義務のことをいいます。

もっとも、一人親方は、元請人の労働者ではなく、あくまで個人事業主です。

そのため、一人親方は、元請人に対して安全配慮義務違反を主張できないようにも思えます。

しかしながら、判例は、安全配慮義務が発生する範囲を広く認めており、安全配慮義務について、「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきもの」(最高裁昭和50年2月25日判決)と判断しています。

すなわち、判例上、安全配慮義務は、雇用関係の有無に拘わらず発生するとされており、元請人と一人親方などの直接の労働契約関係がない当事者間であっても発生すると解釈されています。

したがって、一人親方であっても、元請人に対して、安全配慮義務違反を主張できる可能性があります。

安全配慮義務の具体的内容は、判例上、「労働者の職種、労務内容、労務提供場所等安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によって異なる」(最高裁昭和59年4月10日第三小法廷判決)とされています。

そのため、一人親方が、元請人に対して、安全配慮義務違反を主張するためには、事故が発生した当日の、一人親方の具体的な業務内容、事故が発生した場所や状況等を詳細に検討する必要があります。

そのため、「このような場合には確実に安全配慮義務違反を主張できる!」というようなことはありません。

とはいえ、裁判を見据えて、安全配慮義務違反に繋がるような事実関係を整理した上で、証拠を準備していくことが重要です。

まず、元請人の労災保険は、一人親方が、あくまで元請人の労働者である場合に適用されるものです。

そのため、個人事業主に過ぎず、元請人の労働者ではない一人親方は、元請人の労災保険の適用は主張できないことが原則です。

ところが、労働基準監督署が、「その一人親方は元請人の労働者である。」と認定した場合には、一人親方であっても、元請人の労災保険の適用を主張できます。

そして、一人親方が、元請人の労働者であるのか、それとも、個人事業主であるのかについては、昭和60年12月19日付け労働省労働基準法研究会の「労働基準法の『労働者』の判断基準について」で説明されています。

すなわち、一人親方が、元請人の労働者であるといえるか(労働者性)について、以下の要素を踏まえて判断されます。

一人親方が、元請人の仕事の依頼や、業務指示を断われないという場合は、労働者性が肯定される要素となります。

ただし、専属下請の場合には、当然には労働者性が肯定される要素とはならないと考えられています。

元請人が、一人親方の作業について具体的な指揮監督をしているという場合は、労働者性が肯定される要素となります。

ただし、元請人が一般的に行う程度の指示に止まるときは、指揮監督を受けているとはいえないと考えられます。

下請人の勤務場所や勤務時間が指定されて管理されているという場合は、労働者性が肯定される要素となります。

ただし、業務の性質等から必然的に勤務場所・勤務時間が指定される場合あるため、事案ごとの検討が必要です。

一人親方の判断で、別の一人親方が労務提供することが認められていたり、本人の判断で補助者を使うことが認められていたりする場合は、労働者性が否定される要素となります。

報酬の額及び計算方法が、労務の結果ではなく労務提供の時間による場合には、労働者性が肯定される要素となります。

独自の商号使用が認められていること、報酬が高いこと、事業用資産を所有していることなどは、労働者性が肯定される要素となります。

他の現場での作業に従事することが制約され、また、時間的余裕がなく事実上困難である場合には、労働者性が肯定される要素となります。

①採用、委託等の際の選考過程が正規従業員の採用の場合とほとんど同様であること

②報酬について給与所得としての源泉徴収を行っていること

③労働保険の適用対象としていること

④服務規律を適用していること

⑤退職金制度、福利厚生を適用していること

などは労働者性が肯定される要素となります。

以上の要素を踏まえて、具体的な事実関係を整理した結果、労働基準監督署が、一人親方が元請人の労働者であると認定した場合には、一人親方であっても、元請人の労災保険の適用を主張できます。

なお、労災保険の申請にあたっては、厚生労働省のウェブサイトで手続を確認しながら進めてください。

労働者を雇用せずに、建設現場で作業をする一人親方については、労災保険に特別加入することができます(労災保険法第33条)。

特別加入制度の労災保険に加入することで、より手厚い補償を受けられるようになりますので、万が一の事故に備えて、特別加入制度の労災保険にまだ加入していない一人親方は、今すぐの加入を強くおすすめします。

建設現場での作業中の怪我について、健康保険を使うことはできません。

むしろ、健康保険を使うと、一時的に治療費の全額を自己負担する必要が生じ得ます。

そのため、仮に、上司から「元請人に迷惑がかかるから、健康保険で治療するように。」と言われても、健康保険ではなく、労災保険を使用するようにしてください。

悩むことがあれば、直ちに、労働基準監督署に相談するようにしてください。

安全配慮義務は、労務供給に伴う危険性に対応して安全配慮の必要性があるところに生ずるものと考えられています。

したがって、下請人の労働者であっても、元請人に対して安全配慮義務違反を主張できる可能性があります。

ただし、前述のとおり、そもそも、一人親方が、元請人に対して、安全配慮義務違反を主張するためには、事故が発生した当日の、一人親方の具体的な業務内容、事故が発生した場所や状況等を詳細に検討する必要があります。

事故発生から時間が経っていると、その現場での全ての作業が終了しており、協力会社も行方不明になってしまっている、といったケースがあり得ます。

このようなケースでは、元請人との交渉や裁判に向けた証拠の準備が難しいことが一般的です。

そこで、事故に関する証拠や関係者の連絡を保全し、今後の方針について検討するため、可能な限り、事故が発生した直後に弁護士に相談するようにしてください。

以上、一人親方が建設現場で事故に遭った場合に元請人に請求できることについて整理しました。

初回相談は、無料で対応しておりますので、ご不明な点がございましたら、お気軽に「LINE」又は「お問い合わせフォーム」より当事務所までご連絡ください。

必ず1営業日以内にお返事いたします。

Beagle総合法律事務所

弁護士宮村頼光

【今回の記事の参考文献】

出典:「類型別 労働関係訴訟の実務編」著者佐々木 宗啓ほか 編著

「安全配慮義務法理の形成と展開」下森 定 編

この記事を書いた弁護士

宮村 頼光(みやむら よりみつ)

Beagle総合法律事務所

所属:東京弁護士会/日本CSR推進協会/欠陥住宅関東ネット

司法試験合格後、2018年に大手法律事務所であるTMI総合法律事務所に入所。インドのシリコンバレーといわれるバンガロールの法律事務所にて執務した経験や、複数社の役員としてゼロから事業を立ち上げた経験と実績を有する。

建設業では、高度な専門性が求められる作業が多く、施行品質及び安全な作業環境の確保のため、特定の資格を持っていなければできない業務が多数存在します。

また、そもそもの建設業許可の申請においても一定の経験または資格を有した専任技術者の配置が求められます。

すなわち、建設業では、「取得しなければ業務ができない資格」や「保有していると施工の品質向上に直結する資格」などの取得が求められるのです。

そこで、会社として従業員の職人の資格取得を促進することは、施工の品質を担保する上で非常に重要ですし、同時に職人にとっても各々が目指す目標が明確になりモチベーションの向上にもつながりますので、積極的に促進を行う企業も多くあります。

そこで、本稿では、資格取得を促進する仕組みとして有効な「資格手当制度」の概要や設計方法、注意点等について解説します。

もし今後資格手当の導入を検討されていましたら、どうぞお気軽にご質問ください。

資格手当とは、特定の資格を保有している場合や資格試験に合格した場合、技能講習を受講した場合などに企業から支給される手当のことです。

資格手当の制度や支給要件は、各企業が独自に定めている就業規則等の中に規定することが一般的です。

資格手当制度を設計していくにあたっては主に以下の3点を検討する必要があります。

①手当支給の対象となる資格の選定

②支給金額の設定

③支給の形態

それぞれについて考えるべきポイントを個別に解説していきます。

建設に関連する資格はとても数が多く、しかも、施行する工事種によって必要となる資格も異なります。

加えて、国家資格に留まらず、技能講習まで含めるとかなり幅広く検討する必要が生じます。

そこで、どのような資格を手当支給の対象とするべきかについては、自社の業種などを踏まえて検討することになります。

たとえば、仮囲いや足場などを取り扱う仮説工事の場合、実務上以下のような資格が求められることが多いです。

他にも、建設工事を施工する場合は、当該工事現場に一定の要件を満たした者(配置技術者)を配置して工事の技術上の管理を行う必要がありますが、配置技術者となるための国家資格等も業許可ごとに細かく規定されています。

参考:国土交通省「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」

さらに、上記以外にも、各種重機や車両の運転・操作資格なども必要になりますし、事務員に対しても建設業経理士等の資格が有益であることがあります。

資格手当の対象とする資格を選定するにあたっては、自社の行う業務全体を見直し、業務を行う上で必須となる資格のみならず、業務の円滑化を助ける資格まで、包括的に検討を行うべきでしょう。

一般に建設業者のうち、資格手当制度等をすでに導入している企業は、その対象を国家資格に限定しているケースが多いです。

現状国家資格だけでも様々な関連資格が充実していますし、民間資格の場合は資格の取得によって担保される知識や技術の水準をはかりかねる場合があるためです。

ですが一方で、国土交通省は、民間団体等が運営する一定水準の技術力等を有する資格について、国や地方公共団体の業務に活用できるよう、国土交通省が「国土交通省登録資格」として登録する制度を平成26年度に導入するなど、民間資格の積極的な活用を目指した取組みを行っています。

参考:国土交通省「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格について」

また、土木分野のみならず建築分野においても、公益社団法人日本建築積算協会が実施する「建築積算士」や一般社団法人全国建築CAD連盟が実施する「建築CAD検定試験」など様々な民間資格がありますので、これらを資格取得支援制度の対象と含めることを検討してもよいでしょう。

手当支給の対象とする資格を選定したら、それぞれの資格取得に際して支給する手当の額を決定する必要があります。

資格ごとに取得難易度や業務への関連性はそれぞれ異なります。

特に、保有していないと携われない業務がある資格や難易度の高い資格などに対しては、他の資格よりも多額の手当を支給することが一般的です。

既に資格手当制度を導入している他の同業他社と比較しながら、各手当ごとの支給額を相場を確認し、自社として特に必要度が高いものは支給額を増やすなどして金額を決定していくのがよいでしょう。

資格手当の支給形態には主に2つの種類があります。

1つ目は、資格試験の合格時等に一度限り合格報奨金として手当を支給するパターンです。

この場合は、資格の取得に要した教材費や受験費用を合格報奨金の名目で支払うこともあります。

そして2つ目は、指定する資格を持つ従業員に対して継続的に手当を支給するパターンです。こちらは支給期間を無期限とする場合や、取得後3年間までなど一定の区間で区切る場合など様々なケースがあります。

企業として支給形態を検討するにあたってはそれぞれのメリットとコストを簡単に整理しました。

このような支給形態は資格ごとに組み合わせて設定することもできますが、その分管理は煩雑になってしまいます。

支給金額の設定と同様の考え方になりますが、自社として何を重要視するかに応じて十分に検討を行うことがよいでしょう。

資格手当制度を導入するにあたっての一番大きな注意点は、「一度制定した資格手当制度について、あとになって会社が一方的に廃止することや支給額を減額することは難しい。」という点です。

なぜなら、資格手当制度の廃止や支給額の減額により、従業員がもらえるお金が減少するため、いわゆる「不利益変更禁止の原則」に抵触することになると考えられるためです。

ここで、「不利益変更禁止の原則」とは、従業員の合意なく労働条件を不利益に変更することを禁じる原則をいいます。

「不利益変更禁止の原則」に関しては、労働契約法に以下の条文があります。

(労働契約の内容の変更)

第8条

労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

(就業規則による労働契約の内容の変更)

第9条

使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。

そのため、資格手当制度の廃止や支給額の減額を行う際には従業員の個別の合意を得る必要があることが原則です。

もっとも、「不利益変更禁止の原則」には例外があり、「変更の内容が合理的である」場合には、従業員の個別の合意がなくても、労働者の不利益に労働条件を変更することができます。

参考:厚生労働省「労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルール」

変更の内容が合理的であるかは、事案ごとに個別に検討する必要がありますが、主に以下の要素が考慮の対象となります。

・労働組合又は従業員の大部分の合意の有無

・不利益の程度

・不利益変更を行う必要性

・変更内容の相当性

・代替措置、経過措置の有無

・同種事項に関する国内や同業他社の一般的状況等

例えば、給料体系を変更し、年功型賃金体系から個々の成果に応じて変動する業績給にした場合、一部の従業員にとっては成果を上げられず給与が減少してしまうという不利益が生じます。

一方で、業績給は、個々の業績を公平に評価するものであり従業員のモチベーションの向上にも繋がることから、その導入については経営上の高度の必要性があるともいえます。

実際の裁判例においては、生じうる増減額の幅、評価の基準・手続、経過措置等において相当な内容と認められること、及び、組合との実質的な交渉を経ているなどの諸事情を踏まえて、このような給与体系の変更を「不利益変更」ではあるものの、「合理性」があるため変更は有効であると判断したものもあります(大阪高判平13・8・30)。

以上のような例外はあるとはいえ、紛争防止の観点からは、資格手当制度を制定するにあたっては、簡単には変更できないことを念頭に、専門的なアドバイスを受けながら慎重に行うことを強くお薦めします。

当事務所でも資格手当の導入のサポートしておりますので、疑問点等ございましたらお気軽にお問合せください。

以上、ここまで建設業界における資格手当の導入とその注意点について整理しました。

相談は、無料で対応しておりますので、ご不明な点がございましたら、

お気軽に「お問い合わせフォーム」または「LINE」より当事務所までご連絡ください。

必ず1営業日以内にお返事いたします。

Beagle総合法律事務所 宮村/尾崎

宮村 頼光(みやむら よりみつ)

Beagle総合法律事務所

所属:東京弁護士会/日本CSR推進協会/欠陥住宅関東ネット

司法試験合格後、大手法律事務所であるTMI総合法律事務所に入所。建設業界の人事/労務/法務の諸制度の整備を得意とし、年商5億の建設会社を3年で年商20億まで成長させた実績を有する。

尾崎 太志(おざき たいし)

Beagle総合法律事務所

慶應義塾大学卒業後、国立大学法人や公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会での勤務を経て、2022年に入所。中小企業へのビジネス・財務・法務面のサポートを全面的に担う。

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

一般的な業種における下請取引については、下請法(下請工事代金支払遅延等防止法)が適用されます。

ところが、建設工事の下請取引については、下請法(下請工事代金支払遅延等防止法)の対象から明確に除外されており(第2条第4項参照)、建設業法のみが適用されます。

これは、建設工事の下請取引については、他の業態の下請取引とは異なる規制が必要であるためであると考えられます。

このように建設工事の下請取引については、建設業法により特別に保護されているのです。

本稿では、建設業法固有の規定を根拠として、元請人が下請工事代金を支払わない場合に下請人が建設業法上主張できることについて解説します。

元請人から工事代金の支払いを受けられずお困りの方は是非当記事をお読みいただき、お気軽に当事務所までご相談ください。

まず、下請工事代金については、元請人と下請人の合意により交わされた下請契約に基づいて適正に支払われる必要があります。

その上で、建設業法上も以下の規定があります。

まず、建設業法第24条の3では、元請人が注文者から請負代金の出来形部分に対する支払い又は工事完成後における支払いを受けたときは、下請人に対して、元請人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び下請人が施工した出来形部分に相応する下請工事代金を、支払いを受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならないと定められています。

さらに、元請人が特定建設業者である場合には、次の規定が適用されます。

すなわち、建設業法第24条の6では、元請人が特定建設業者であり下請人が一般建設業者(資本金額が4000万円以上の法人であるものを除く。)である場合、発注者から下請工事代金の支払があるか否かにかかわらず、下請人が引渡しの申出を行った日から起算して50日以内で、かつ、できる限り短い期間内において期日を定め下請工事代金を支払わなければならないと定められています。

そのため、特定建設業者の下請工事代金の支払期限は、注文者から出来高払又は竣工払を受けた日から1か月を経過する日か、下請人が引渡しの申出を行った日から起算して50日以内で定めた支払期日のいずれか早い期日となります。

したがって、工事が完成し、元請人の検査及び引渡しが終了後、正当な理由がないにもかかわらず、元請人が、以上の法令に定める期日内に下請工事代金の一部を支払わないことは、建設業法第24条の3又は同法第24条の6に違反します。

元請人・下請人間で特段の合意がない場合、下請工事代金が支払われない場合の法定利率は、年利3%に留まります(民法第404条第2項)。

ところが、以下の要件を満たした場合、下請工事代金についての遅延利息は、年利14.6%まで増加します(建設業法第24条の4第2項、24条の6第1項・第4項、建設業法施行令第14条)。

①下請工事の施工当時、元請人が特定建設業者であり、かつ、下請人が特定建設業者でなく、かつ、資本金額が4000万以上の法人ではなかった(建設業法第24条の6第1項括弧書き、建設業法施行令第7条の2)こと

②下請人が、下請工事について、工事の完成後、元請人に対して目的物の引渡しについての申し出を行ったこと(建設業法第24条の4第2項本文)

そのため、下請人が、元請人に対して、留保されている下請工事代金の支払い請求する場合、以上の要件を満たすかを検討し、満たす場合には、遅延損害金の利率を年利14.6%として請求することを忘れないように注意しましょう。

以上、元請人が下請工事代金を支払わない場合に下請人が建設業法上主張できることについて整理しました。

相談は、無料で対応しておりますので、ご不明な点がございましたら、

お気軽に「お問い合わせフォーム」または「LINE」より当事務所までご連絡ください。

必ず1営業日以内にお返事いたします。

Beagle総合法律事務所

弁護士宮村頼光

この記事を書いた弁護士

宮村 頼光(みやむら よりみつ)

Beagle総合法律事務所

所属:東京弁護士会/日本CSR推進協会/欠陥住宅関東ネット

司法試験合格後、2018年に大手法律事務所であるTMI総合法律事務所に入所。インドのシリコンバレーといわれるバンガロールの法律事務所にて執務した経験や、複数社の役員としてゼロから事業を立ち上げた経験と実績を有する。

近年、日本の経済成長率が、他国と比べて停滞していることが指摘され、問題視されています。

そして、日本経済全体の動向や景気の傾向は、建設業にも影響を及ぼします。

すなわち、日本経済全体の動向は、建築投資額、建設資材の価格、作業員の賃金などの要素に関わりますので、企業活動を行う上では当然景気の良い状態が望ましいことになります。

また、建設業の生産額は日本全体の約5%程度を占めている重要な産業ですので、その分日本経済との関連性も高いことになります。

一企業としてできることは限定的であったとしても、経済成長のために実行すべき施策を各企業単位で打っていくことで、企業としての生産額及び利益の増加を見込むことができるのです。

例えば、

・建設現場においてクラウドサービスやドローンの活用などのDX化を通して、生産性を向上させる

・環境に配慮した資材や燃費の良い重機を導入する

といった施策は実際に大きな効果が見込めるものとして注目されています。

それぞれの具体的な詳細については「4 建設業の企業としてできる具体的な取り組み」に記載しました。

本稿では

1 日本経済の現況

2 日本経済における建設業の位置づけ

3 経済成長はどのように達成されるか

4 建設業の企業としてできる具体的な取り組み

5 まとめ

という構成で、建設業の企業に求められる役割についてご説明します。

まずは、日本経済の現況を把握する上で重要となるGDPという指標について説明します。

「GDP」は(Gross Domestic Product:国内総生産)の頭文字を取った略称で、日本語では国内総生産と訳され、ある一定期間内に国内で生み出されたモノやサービスの「付加価値」の合計のことを指します。

「付加価値」とは、モノやサービスを販売したときの価値から原材料や流通費用などを差し引いた価値ですので、「GDP」は国内で行われた経済活動によって幾らの儲けが発生したか、を表しています。

そのため、「GDP」は、国家の市場規模を反映し、各国の経済力を表す推計値の一つとして重要な指標として捉えられています。

近年の日本のGDPはどのように推移しているのでしょうか。

2023年の日本のGDPは約558.5兆円で、2022年の557兆円、2021年の549兆円から緩やかな成長を続けています。

しかしこれは、2020年に新型コロナウィルスが全世界的に流行した影響でGDPが539兆円に落ち込んだことからの揺り戻しであり、2019年のGDPが558兆円であったことを考慮すると新型コロナウィルスの流行前の基準に戻っただけだとも捉えられます。

世界全体におけるGDPの「国別のランキング」では、2022年の時点で日本はアメリカ合衆国、中国に次ぐ3位の金額となっています。

しかしながら、GDPを人口で割って求められる「国民一人あたりのGDP」のランキングでは2022年の日本は30位となっており、多くの国の後塵を拝する形となっています。2000年に集計された同ランキングでは、日本はルクセンブルクについて世界2位に位置していたことを考慮すると、国民一人一人の豊さが相対的に減少しているという点は憂慮に値します。

次に日本経済全体における、建設業の生産額を見てみたいと思います。

2019年の数字を例にとると、日本全体のGDPが約532兆円であるのに対して、建設業のGDPは約27兆円を計上しており、建設業が日本全体の生産額の約5%を占めています。

この割合は、直近10年ほどは僅かな増減はあるものの、概ね横ばいで推移しています。

また、建設業のGDP、つまり建設投資額の内訳としては民間部門が全体の約6割を占めており、残りの4割は政府部門によって構成されています。

民間投資の大半が建築工事であるのに対し、政府投資の多くは土木事業となっています。

それでは、日本全体としてGDPを押し上げていくためにはどのような方策が必要となるのでしょうか。

巨視的な視点から国家などの経済活動について分析するマクロ経済学ではGDPを

Y=C+I+G

の方程式で表します。

左辺のYはYield(利益、もうけ)の略で、国全体としての利益であるGDPのことを指します。

右辺のアルファベットはそれぞれ

C(Consumption:消費)

I(Investment:投資)

G(Government Spending:政府支出)

のことを指します。

したがって、右辺を構成する各変数の和を増加させることができれば、GDP全体の底上げに繋がります。

以下に、各項目の概要について説明したいと思います。

ここでいう消費は家計による消費支出を指します。

消費はGDPの約60%程度を占める最も重要な要素として位置づけられており、消費の活性化は経済成長に大きく寄与します。

家計における支出額を大きく作用する要素の一つが、可処分所得の金額です。

可処分所得とは、家計の収入のうち、政府への税金や社会保険料などの支払を差し引いた「手取り」の金額であり、一般に可処分所得が増えることによって、財やサービスの消費に使うことができる金額も増えるため、消費活動が活性化します。

そして、可処分所得と併せて重要な要素として平均消費性向があります。

これは、可処分所得に占める消費支出の割合の平均を算出して得られる数値で、家計が消費よりも貯蓄に回す金額を相対的に増やしていくと、平均消費性向は減少していきます。

したがって、消費活動が適切に活性化されるためには、可処分所得及び平均消費性向が増加しなければなりません。

そのために現在、日本政府として注力している施策が最低賃金の底上げです。

最低賃金が底上げされることによって、低所得者層の収入が増額し、可処分所得も同時に増額されることになります。

企業が、より多くの財・サービスの生産のために用いる財の購入が投資です。

日本の生産年齢人口は1995年をピークに、以降減少を続けており、こうした状況において各企業は生産性の向上を求められています。

生産性の向上とはすなわち付加価値額の向上であり、需要の増加が前提として必要になります。

同じ財・サービスについて供給が一定の時、需要が増えることによってモノの値段もそれに伴って向上していくためです。

需要の増加に伴って価格が上昇する現象は「デマンド・プル・インフレ」と呼ばれています。

国、地方問わず自治体が行う財・サービスへの支出を指します。

日本における国家予算は、各省庁の概算要求を基に財務省が予算案を作成、それを閣議決定した後に国会にて審議されて決定されます。

そのため、国家予算額が増加すれば政府支出も増額するわけですが、ここで注意しなければならない点は、政府支出は税収を財源としており、増税を伴う政府支出の増額は家計及び企業の消費行動を萎縮させてしまう恐れがあるという点です。

国家予算額の決定に企業として直接関わることはありませんので、政府支出については、企業として動向を注視しておくといった対応に留めておくことでよいでしょう。

ここまで経済成長がどのように達成されるかについてご説明してきましたが、次に建設業に焦点を絞り、建設業の各企業に求められる役割、について説明します。

まず、企業として、家計における消費の活性化のためにできることとして賃上げがあります。

国土交通省は、公共工事設計労務単価について、2024年の3月から前年度比5.2%引き上げるというルールを設定しました。

参考:令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について

これは、建設業における賃金を含めた労働環境の現状について、政府として改善しなければならないと判断したことが背景にあります。

かねてより建設業では職人の高齢化及び若者離れにより、業界全体での人材不足が問題となっており、これは公共工事を手がける企業のみならず建設業全体として取り組んでいかなければならない課題です。

既に大手ゼネコンは自社従業員の賃上げを進めていますが、資金力に余裕のない中小企業が賃上げに対応していくためには、以下の2点が重要であると考えられます。

①DX化の推進による生産性の向上

②イノベーションの創出

建設施工のあり方を見直し、従業員一人当たりの生み出せる付加価値額を増やすことによって、各企業はより大きな利潤を得ることができ、従業員の賃上げを行うための財源を確保することができるようになります。

これまで建設業では多重下請構造を基本とし、受注から竣工に至るまで様々な企業が関わることから、受発注や安全書類の管理など、煩雑な業務が多く業務フローの改善が求められてきました。

そこで注目されているのがDX化の推進です。

DXとはデジタルトランスフォーメーションのことで、デジタル技術を使って、人手のかかっていたサービスを自動化したり作業を効率化することを指します。

以下、建設業において導入できるDX化にはどのようなものがあるのかご紹介します。

・クラウドサービスの導入

クラウドサービスとは、インターネット上で提供されているアプリやソフトウェアを利用して、オンラインで情報のやり取りを可能にするサービスです。

建設業では、現場ごとに膨大な情報のやり取りが発生し、施工管理がとても煩雑なものになっていた背景があります。

ですが、施行写真や図面、工程表の授受など、従来は紙を使って行っていたアナログな施工管理を、クラウドサービスの導入を通して、どこでも対応できるようにすることで、作業の指示や進捗の確認が容易となり、生産性の向上が期待できます。

・ドローンの使用

ドローンの技術が大幅に向上してきた昨今では、建設現場で撮影や測量を行うのにドローンが積極的に活用されています。

特に大規模な現場や危険な現場では、安全に作業を行うことのできるドローンは作業員の安全確保の上でも大きな効果があります。

また、ドローンの操縦に際しては免許の取得が必要となりますので、導入を検討する場合には免許制度もしっかりと理解しておくことが重要です。

・AIの活用

AI(人工知能)を建設現場にて活用する事例も増えてきました。

例えば、災害事例を分析し危険を予知する作業や、工事進捗を認識し図面に記録する作業など、これまで人が行っていた作業をAIが代わりに行う事例などがあります。

現時点では開発途中のシステムも多く、中小企業などが実務で使用できるものは限定的ですが、AIを取り巻く技術革新はとても急速に進んでいるため、自社として活用できるものがないか常にアンテナを張っておくことをお勧めします。

さらに、建設業のDX化は、公共事業部門でも強く求められている現状があります。

日本政府は、高度経済成長期に全国で一斉に道路や橋、トンネル、下水道管といったインフラを整備しましたが、それら設備の老朽化が近年進んでおり、2012年には中央自動車道 笹子トンネルの天井が崩落する事故が発生するなど、社会問題になっています。

一方で公共設備の修繕・保全に割くことができる国や自治体の予算が限られている中で、建設業には効率的に公共工事を進めるよう要請がなされており、そのような中で国土交通省は2016年から建設業の生産性向上プロジェクト「i-Construction(アイコンストラクション)」を立ち上げ、特に土木工事のICT化を推進するなどの施策を進めています。

このような潮流が、建設業全体の改革を後押しすることになるのではないでしょうか。

イノベーションとは、オーストラリア出身の経済学者ヨーゼフ・シュンペーターによって提唱された概念で、「経済活動の中で生産手段や資源、労働力などを従来とは異なる仕方で新結合することで、これまでにない付加価値を財・サービスに付加し、産業構造に変化をもたらすこと」を指します。

これは、新しい技術の開発によって新たな製品を産むこと、新しい生産方法を導入すること、新しい販路を開拓することなど、様々な意味を広く含んだ言葉です。

ここで、建設関連分野に限定して、イノベーションの例をご紹介します。

・BIM/CIM

BIMとはBuilding Information Modelingの略で、建物の建設に必要な情報である面積や建材の仕様・性能といったあらゆる属性情報を3Dモデルを基礎に一元管理することができるデータベースシステムです。

また、BIMの技術を土木工事にも活用できるようにしたものはCIM(Construction Information Modeling)と呼ばれ、BIMと同様に管理システムの高度化を図ることを目的とした技術として注目されています。

これらの技術を導入することで、これまで発注者、設計者、施行者でバラバラに共有されていた情報がBIM/CIMモデルから一括して取得できるようになりで、高品質で高精度な設計・施行・維持管理が可能になるとされています。

アメリカなどでは既にBIM/CIMが積極的に広く導入されているのに対して、日本ではBIMを取り扱うことができる人材の不足等の理由から導入が遅れており、国土交通省は令和5年度までの小規模を除く全ての公共工事におけるBIM/CIM原則適用に向けて様々な取組を講じてきた経緯があります。

日本はアメリカなどと比べBIM/CIMの導入が遅れていましたが、国土交通省は令和5年度までに、小規模工事を除く全ての公共工事について、BIM/CIMを原則適用させるために様々な取り組みを行ってきました。

しかし、BIM/CIMの導入はハードルが高く、システムの活用ができる人材の確保や、習熟するまでの業務負担の大きさ、導入に要する費用など、様々な障壁を解消しなければなりません。

導入によるメリットとデメリットを十分に検討した上で、導入に際しては補助金を活用するなどの柔軟な動きが求められます。

このような新技術の活用は、建設業の根幹となる施工管理を大きく変容させる可能性をはらんだものとして、今後一層企業での導入が求められていくものと推察されます。

・カーボンニュートラル

全世界的に、企業活動の環境への負荷低減がトピックとなっていますが、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素を含めた温室効果ガスについて、建設業では建設や解体作業にて多くの温室効果ガスを排出してしまっている現状があり、国内の二酸化炭素排出量の約3分の1が住宅や建築物関連によって占められているとされています。

2020年の10月に当時の菅首相によって、2050年までに温室効果ガスの排出をし、脱炭素社会の実現を目指す旨の「カーボンニュートラル宣言」が行われて以降、建設業界ではその実現のための技術開発が急ぎ求められてきました。

そんな中で、建設業の企業として実行できる取り組みについてご紹介します。

・省燃費運転の励行や燃費効率の高い重機の採用

重機の運転に際して発生する二酸化炭素を抑制するために、重機の使用を効率化し、燃費の良い重機を用いるなど、日々の現場作業の中でも環境への配慮を常に意識することで改善できる部分が多くあります。

・環境配慮型資材の導入

環境配慮型資材とは、再利用可能な原料を用いるなど、環境負荷を減らすことを目的として設計された資材です。

建設資材についても環境に配慮した商品の開発が進められており、例えば二酸化炭素を吸収する特殊混和材を含み、セメントの使用量を減らしたコンクリートなど、置き換えるだけで脱炭素の効果が見込める資材も登場してきました。

このような資材を積極的に導入することは、企業として社会貢献度の高いビジネスを提供しているというブランド力の向上にも直結します。

こうした環境問題に対応できる新技術を開発、導入し、従来の建築施工のあり方を変容させることもまたイノベーションが社会にもたらすメリットであると言えます。

一見するとGDPの成長とカーボンニュートラルの関連性は薄いかと思われがちですが、IMFの試算では、2050年時点で温室効果ガスの排出量80%削減が実現された場合、日本はEUについて2番目に大きな恩恵を受けるという結果が算出されています。

加えて、日本の産業技術環境局が「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」の中で発表したところによると、カーボンニュートラルの実現は、あらゆる産業での新技術の実装を要し、新技術の量産投資によるコスト低減が見込まれることから、2050年に約290兆円、約1,800万人の経済効果・雇用効果が創出されると試算されています。

参考:経済産業者「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」

現在、建設業では具体的にはディーゼルエンジンに代わり、電動、水素、バイオ等の動力を用いた建設機械の開発などが進められており、今後の技術発展が待たれる状況です。

建設業に従事する各企業としてはこうした潮流の中で新技術の導入を積極的に行い、社会に要請された役割を果たすことも重要な責務であると言えるでしょう。

当事務所では建設会社の経営に関わるご相談もお受けしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

以上、ここまで日本の経済活動と、建設業に求められる役割について整理しました。

相談は、無料で対応しておりますので、ご不明な点がございましたら、

お気軽に「お問い合わせフォーム」または「LINE」より当事務所までご連絡ください。

必ず1営業日以内にお返事いたします。

Beagle総合法律事務所 宮村/尾崎

宮村 頼光(みやむら よりみつ)

Beagle総合法律事務所

所属:東京弁護士会/日本CSR推進協会/欠陥住宅関東ネット

司法試験合格後、大手法律事務所であるTMI総合法律事務所に入所。建設業界の人事/労務/法務の諸制度の整備を得意とし、年商5億の建設会社を3年で年商20億まで成長させた実績を有する。

尾崎 太志(おざき たいし)

Beagle総合法律事務所

慶應義塾大学卒業後、国立大学法人や公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会での勤務を経て、2022年に入所。中小企業へのビジネス・財務・法務面のサポートを全面的に担う。

下請人が工事を完工させたあとに、元請人より是正工事を命じられるケースは実務的によくあり、当事務所でも以下のようなご質問をお受けすることがあります。

【下請人からよく相談を受ける法律問題一覧】

①元請人からの是正指示は全て対応しないといけないのですか?

②是正工事は下請人が全て無料で対応しないといけないのですか?

③是正工事を施工する際に下請人としては何に注意したらいいですか?

本稿では、当事務所が実際に受けたことのあるご質問をもとに、下請人からよく相談を受ける法律問題について解説していきます。

もし実際に同じようなお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、当事務所では初回の相談を無料で行っておりますので是非お気軽にお問合せください。

是正工事とは、一般的に、下請人が施工した工事に誤りがあった場合等にこれを直す工事を言い、他に修補工事、やり直し工事、手直し工事、ダメ工事などとも言われます。

そして、元請人による是正工事の指示のうち、下請人が対応する必要があるものの範囲については、実務的によく元請人・下請人間で紛争となります。

下請人が対応する必要がある是正工事の範囲については、下請人が施工した工事が、元請人と合意した請負契約の内容に適合しているかどうかが判断基準となります。

そこで、まずはこの、契約の内容に適合しているかどうか、すなわち、契約不適合の概念について説明します。

請負契約における契約不適合とは、一般的に、請負契約に基づき完成された工事の目的物が、契約により有すべきものとされた種類又は品質を備えていないことをいいます(民法第636条)。

契約不適合の判断にあたっては、元請人と下請人との間でどのような合意があったか、どのような契約をしたのかが重要です。

そして、契約内容の確定にあたっては、設計図、技術水準、見積書、内訳書、社会通念、等が考慮されますが、実務的には個々の工事ごとに判断していくことになります。

たとえば、契約上、建物の耐震性を高め、耐震性の面でより安全性の高い建物にするため、南棟の支柱につき断面寸法300mm×300mmの鉄骨を使用することが、当事者間で特に約定され、これが重要な契約の内容になっていた場合、当該建物が構造的に安全であり、機能的・品質的に同等であっても、当事者が重要視した合意内容に違反しているため、契約不適合(瑕疵)にあたるとした判例があります(最判平成15.10.10判時1840号18頁)。

したがって、「元請人からの是正指示は全て対応しないといけないのですか?」という質問に対する回答は、

「個々の工事ごとに、元請人と下請人との間でどのような合意があったかを、設計図等の資料を踏まえて判断し、元請人の指示が、請負契約に適合させるための指示であれば無償で対応する必要があり、それ以外については原則として対応する必要がない。」

となります。

まず、下請人が、元請人と合意した請負契約内容に違反した工事を施工してしまった場合は、原則として、下請人が無料で是正工事に対応する必要があります。

一方で、そのような事情がなく、下請人に何らの責任がないにもかかわらず、元請人が、是正工事を指示した場合には、その工事代金は元請人が負担することが必要です。

すなわち、下請人の責めに帰すべき理由があるとして、元請人が工事代金を全く負担することなく、下請人に対して工事の是正を求めることができるのは、下請人の施工が契約書面に明示された内容と異なる場合又は下請人の施工に瑕疵等がある場合に限られます。

施工が契約書面に明示された内容と異なる場合であっても、次の場合には、元請人が是正工事の工事代金を全額負担する必要があると解釈されています。

ア 下請人から施工内容等を明確にするよう求めがあったにもかかわらず、元請人が正当な理由なく施工内容等を明確にせず、下請人に継続して作業を行わせ、その後、下請工事の内容が契約内容と異なるとする場合

イ 施工内容について下請人が確認を求め、元請人が了承した内容に基づき下請人が施工したにもかかわらず、下請工事の内容が契約内容と異なるとする場合

したがって、下請人としては、施工内容に違和感があれば、都度、元請人に内容の確認を求め、その確認内容を証拠として残すことが重要です。

請負人が、下請人の責めに帰さない是正工事を下請人に依頼する場合は、当初契約の変更が必要です。

元請人が、このような契約変更を行わず、是正工事を下請人に施工させた場合には、建設業法第19条第2項に違反する可能性が高いです。

是正工事に関して、下請人が作成しておくべき書面に関しては、こちらの記事をご覧ください。

参考:追加工事のトラブルを防ぐ!下請業者が作成すべき重要書類とは?

なお、下請人の責めに帰すべき理由がないのに、その工事代金を一方的に下請人に負担させる是正工事によって、下請代金の額が、当初契約工事及び是正工事を施工するために「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には、建設業法第19条の3の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあります。

下請工事の是正が発生しないように、下請人としても、工事の施工に関し十分に元請人と協議を行い、必要に応じて文面で施工指示の内容について証拠を残すようにしましょう。

下請人として、下請工事の是正が発生しないように日々気を付けることについては、元請事業者から追加・変更工事の工事代金を回収するために下請事業者が日々行うべきことで整理していますので是非ご覧ください。

参考:追加工事代金を確実に回収するための4つの重要チェックポイント

もし既に着工している是正工事の内容等に関して元請人との間でトラブルが発生してしまっている場合には早急に専門家に対応を相談することがよいでしょう。

当事務所では無料で相談をおこなっておりますのでどうぞお気軽にお問合せください。

以上、下請人が是正工事として対応する必要のある工事の範囲について整理しました。

相談は、無料で対応しておりますので、ご不明な点がございましたら、

お気軽に「お問い合わせフォーム」または「LINE」より当事務所までご連絡ください。

必ず1営業日以内にお返事いたします。

【今回の記事の参考文献】

国土交通省不動産・建設経済局建設業課 建設業法令遵守ガイドライン(第9版)

松本克己、齋藤隆、小久保孝雄 編 建築訴訟[第3版](専門訴訟講座)令和4年11月30日

この記事を書いた弁護士

宮村 頼光(みやむら よりみつ)

Beagle総合法律事務所

所属:東京弁護士会/日本CSR推進協会/欠陥住宅関東ネット

司法試験合格後、大手法律事務所であるTMI総合法律事務所に入所。建設会社の人事/労務/法務の諸制度の整備を得意とし、年商5億の建設会社を、3年で年商20億まで成長させた実績を有する。

下請人が追加工事を施工するにあたって、元請人とのトラブルが生じることは珍しくなく、当事務所でも以下のようなご質問をお受けすることがあります。

【下請人からよく相談を受ける法律問題一覧】

①追加工事についても着工前の書面による請負契約書の作成が必要ですか?

②追加工事の内容が直ちに確定できない場合でも着工前に請負契約書の作成が必要ですか?

③請負契約書がないことを理由に追加工事の工事代金を下請人に負担させることはできるのですか?

④追加工事を行った場合、工期に関して留意することはありますか?

⑤追加工事が発生したにもかかわらず、工期の変更が認められず、工期に間に合わせるために深夜に作業をして下請人に増加費用が発生した場合、当該増加費用について元請人に請求できますか?

本稿では、当事務所が実際に受けたことのあるご相談事例をもとに、請負契約の締結について、下請人からよく相談を受ける法律問題について解説していきます。

もし追加工事の施工にあたって、既に元請人とのトラブルが発生してしまっている場合、あるいはトラブルに発展してしまうことが予想される場合には、早めに専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

当事務所では無料で相談を行っておりますので、是非お気軽にお問合せください。

【相談事例】

当社は、元請会社A社から、下請けとして工事を受注し、本体工事について請負契約を締結したため、本体工事の施工を開始しました。

1.ところが、A社の担当者から

「追加工事を行う必要が発生した。1週間程度で完工できる見込みの工事であり、今後も同様に追加工事が度々発生する可能性がありそうである。また、具体的な工事内容はこれから施主と打合せを行って決めるので、追加工事についての請負契約書は一切作成せずに施工を進めて欲しい。」

と指示されました。

A社から指示された追加工事を施工するにあたって、当社が気を付けることはありますか。

2.実際に、当社が追加工事を施工した後、A社から、

「追加工事については契約書を作成していないのであるから工事代金は払わない。」

と言われました。

この場合、当社は、A社に対し、どのような主張ができますか。

3.当社は、追加工事が発生したにもかかわらず、A社から

「本体工事の工期は動かせないので、追加工事は本体工事の工期内に完成させてくれ」と指示されました。

この場合、当社は、A社に対し、どのよう主張ができますか。

A社の言動は、建設業法に違反する可能性が高いものであり、A社の指示どおりに着工すると、下請人である当社が結果として大きな不利益を受ける可能性があります。

以上の事例は、当事務所が、実際に受けたことのあるご相談で、実務的には同じような問題が頻繁に発生しているものと思われます。

下請人としても、元請人との交渉上の武器として、建設工事の請負契約の締結に関する建設業法上のルールをしっかりと理解しておくことで、紛争の発生を未然に防止することが可能となります。

そこで、本稿では、A社の指示の具体的にどこが建設業法に違反する可能性が高いかを説明します。

まず、「建設工事の請負契約の締結に関して下請人が知っておくべきこと」で説明したとおり、建設業法上、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して一定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付することが原則として求められています。

参考:建設工事請負契約の落とし穴!下請業者が知っておくべき契約のポイント

このことは、追加工事等についても同様であり、追加工事等の発生により請負契約の内容を変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません(建設業法第19条第2項)。

そして、災害時等でやむを得ない場合を除き、原則として追加工事等の着工前に契約変更を行うことが必要であると解されています。

A社は、「追加工事についての請負契約書は一切作成せずに施工を進めて欲しい。」と述べていますので、追加工事にかかる契約書面の交付は、このまま最後まで行われないことが予想されます。

したがって、追加工事が発生しているにもかかわらず、A社が追加工事の請負契約書を作成していないこと、請負契約書の作成前に着工を指示している点は、建設業法に違反する可能性が高いと考えます。

相談事例のようなトラブルが発生する可能性がありますので、追加工事等の発生に備えて、本体工事の契約においては、「当事者の一方から設計変更等の申し出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め(建設業法第19条第1項第6号)」について、できる限り具体的に定めておくことが望ましいと考えられます。

一方で、実務的には、相談事例のように、追加工事の具体的な内容や全体数量等が着工前の時点では確定できないケースや、小規模な追加工事が何度も発生するケースもよくあります。

このような場合、都度、追加工事に係る請負契約書を作成するのは難しいといえます。

そこで、建設業法令遵守ガイドラインでは、追加工事の具体的な内容や全体数量等が着工前の時点では確定できないケースについては、元請人と下請人の間で、以下の事項を記載した書面を追加工事等の着工前に作成した上で、追加工事の具体的な内容が確定した時点で、追加工事の請負契約書の作成を遅滞なく行うこととされています。

①下請負人に追加工事等として施工を依頼する工事の具体的な作業内容

②当該追加工事等が契約変更の対象となること及び契約変更等を行う時期

③追加工事等に係る契約単価の額

参考:「建設業法令遵守ガイドライン(第9版)」(国土交通省不動産・建設経済局建設業課)

なお、小規模な追加工事が何度も発生するケースについては、基本契約書を事前に作成することで対応するべきであると考えます。

A社は、追加工事の請負契約書を一切作成しないと述べていますので、当社としては、A社に対して、以上の対応を採るよう要請してください。

まず、契約の成立には、原則として、書面の作成を要しません(民法第522条第2項)。

そのため、追加工事の請負契約書がなくても、A社と当社との間では、問題なく追加工事の契約が成立していますので、当社はA社に対して、追加工事の工事代金を請求することができます。

そして、追加工事の請負契約書がないことを理由に追加工事の工事代金を下請負人に負担させることは、建設業法に違反するおそれがあります。

なぜなら、追加工事の工事代金を支払わないことで、本体工事の工事代金が「通常必要と認められる原価」(建設業法第19条の3)に満たない金額となる可能性があるからです。

当社としては、以上の法的根拠を武器に追加工事の工事代金を請求することになるでしょう。

なお、請負契約書がない場合、現実的に、追加工事の工事代金の回収が難しい場合がありますので、可能な限り請負契約書は作成するようにしてください。

追加工事の工事代金の回収に関しては、

「追加工事代金を確実に回収するための4つの重要チェックポイント(予防)」と

「未払工事代金はどのように回収する?弁護士だからできる方法をご紹介(事後)」

で詳しく説明していますので、是非ご覧ください。

追加工事が発生した場合、その追加工事が完成するまで本体工事を進めることができず、その結果、本体工事の工期が遅れてしまうことがよくあります。

このように、追加工事に伴い工期の変更が必要となった場合、下請人としては、元請人に対して工期の延長を要請しましょう。

仮に、工期の延長に応諾してもらえた場合、本体工事の工事内容が変更となった場合と同様に、変更後の工期について追加工事に請負契約書に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付することとなります。

下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず工期が変更になり、これに起因して下請工事の費用が増加した場合に、元請人が、費用の増加分について下請負人に負担させることは、建設業法第に違反するおそれがあります(建設業法第19条の3)。

また、下請負人の責めに帰すべき理由がない以上、元請人が、下請人に対して、工期に間に合わせるよう指示した時点で、増加費用について請負人が負担するとの合意があると解釈することは可能であると考えます。

A社は、当社に責任がないにもかかわらず、

「本体工事の工期は動かせないので、追加工事は本体工事の工期内に完成させてくれ」

と指示していますので、

この時点で、増加費用についてA社が負担するとの合意があったと解釈することは可能であり、当社が工期に間に合わせるために深夜工事等を行った場合、当該増加にかかる費用を請求することができると考えます。

以上、下請人が追加工事を施工するにあたって作成すべき書面について整理しました。

相談は、無料で対応しておりますので、ご不明な点がございましたら、

お気軽に「お問い合わせフォーム」または「LINE」より当事務所までご連絡ください。

必ず1営業日以内にお返事いたします。

この記事を書いた弁護士

宮村 頼光(みやむら よりみつ)

Beagle総合法律事務所

所属:東京弁護士会/日本CSR推進協会/欠陥住宅関東ネット

司法試験合格後、大手法律事務所であるTMI総合法律事務所に入所。建設会社の人事/労務/法務の諸制度の整備を得意とし、年商5億の建設会社を、3年で年商20億まで成長させた実績を有する。

下請事業者が請負契約を締結するにあたって、元請事業者とのトラブルが生じることは珍しくなく、当事務所でも以下のようなご質問をお受けすることがあります

【下請事業者からよく相談を受ける法律問題一覧】

①建設工事の請負契約書に絶対に記載しないといけない事項は何ですか?

②建設工事の請負契約書の作成前に着工してもいいですか?

③建設工事の請負契約は、注文書・請書による方法で締結しても問題ないですか?

④建設工事の請負契約は、電子契約によることも可能ですか?

⑤下請会社に一方的な不利益な内容の請負契約を締結することは問題ないですか?

本稿では、当事務所が実際に受けたことのあるご相談事例をもとに、請負契約の締結について、下請事業者からよく相談を受ける法律問題について解説していきます。

【相談事例】

当社は、既存の取引先にご紹介いただいた新規の元請会社A社から、下請けとして工事を受注することとなりました。

A社の担当者からは

「既に着工予定日を過ぎており、請負契約書を作成する時間がない。工事名、工事内容、請負代金、工期を記載した簡単な注文書を後からメールで送るので、請書をメールで返送してほしい。注文書を送付するまでに1週間ぐらいかかるが、少しでも工事を進めたいので、明日から着工してくれないか。」

と指示されました。

その上で、当社は、A社より、

「本体工事の請書代金に、追加工事の請負代金が全て含まれているので、仮に、追加工事が発生したとしても、追加工事の請負代金は払うことはない。」

と伝えられました。

A社から受注した工事を施工するにあたって、当社が気を付けることはありますか。

A社の言動は、建設業法に違反する可能性が高いものであり、A社の指示どおりに着工すると、下請人である当社が結果として大きな不利益を受ける可能性があります。

以上の事例は、当事務所が、実際に受けたことのあるご相談で、実務的には同じような問題が頻繁に発生しているものと思われます。

下請人としても、元請人との交渉上の武器として、建設工事の請負契約の締結に関する建設業法上のルールをしっかりと理解しておくことで、紛争の発生を未然に防止することが可能となります。

そこで、本稿では、A社の指示の具体的にどこが建設業法に違反する可能性が高いかを説明します。

建設業法上、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して一定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付することが原則として求められています。

具体的には、次の事項です。

①工事内容

②請負代金の額

③工事着手の時期及び工事完成の時期

④工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容

⑤請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

⑥当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

⑦天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

⑧価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

⑨工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

⑩注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

⑪注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

⑫工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

⑬工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

⑭各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

⑮契約に関する紛争の解決方法

A社は、「工事名、工事内容、請負代金、工期を記載した簡単な注文書」を作成する旨述べていますが、この注文書には、以上の項目の一部しか記載されていません。

したがって、A社が作成予定の注文書の内容は、建設業法に違反する可能性が高いと考えます。

請負契約の明確性及び正確性を担保し、紛争の発生を防止するため、建設工事の請負契約における契約書面の交付については、災害時等でやむを得ない場合を除き、原則として下請工事の着工前に行わなければならないと考えられています。

A社は、

「注文書を送付するまでに1週間ぐらいかかるが、少しでも工事を進めたいので、明日から着工してくれないか。」

と述べていますので、契約書面の交付は、工事の施工途中で行われることとなると思われます。

したがって、A社が契約書の作成前に着工を指示している点は、建設業法に違反する可能性が高いと考えます。

建設業法上、注文書・請書による請負契約を締結する場合は、次に掲げる場合に応じた要件を満たすことが求められています。

①基本契約書には、建設業法第19条第1項第5号から第15号に掲げる事項(ただし、注文書及び請書に個別に記載される事項を除く。)を記載し、当事者の署名又は記名押印をして相互に交付すること。

②注文書及び請書には、建設業法第19条第1項第1号から第4号までに掲げる事項その他必要な事項を記載すること。

③注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載されている事項以外の事項については基本契約書の定めによるべきことが明記されていること。

④注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。

①注文書及び請書のそれぞれに、同一の内容の契約約款を添付又は印刷すること。

②契約約款には、建設業法第19条第1項第5号から第15号に掲げる事項(ただし、注文書及び請書に個別に記載される事項を除く。)を記載すること。

③注文書又は請書と契約約款が複数枚に及ぶ場合には、割印を押すこと。

④注文書及び請書の個別的記載欄には、建設業法第19条第1項第1号から第4号までに掲げる事項その他必要な事項を記載すること。

⑤注文書及び請書の個別的記載欄には、それぞれの個別的記載欄に記載されている事項以外の事項については契約約款の定めによるべきことが明記されていること。

⑥注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。

A社は、注文書と請書により、請負契約を締結することを希望しているようですが、A社・当社間の取引は、今回が初めてであり、基本契約書の作成はされてないと考えられます。

また、注文書と請書には、「工事名、工事内容、請負代金、工期」のみが記載されており、他の必要記載事項は記載されていないと思われますので、この度の注文書と請書は、建設業法上、必要な要件を満たしていないと考えられます。

したがって、注文書・請書による請負契約を締結するために必要な要件を満たしていない点は、建設業法に違反する可能性が高いと考えます。

建設業法上、書面契約に代えて、一定の基準をクリアしたサービスを利用する場合であれば、電子契約も認められています。

ただし、この場合でも、建設業法第19条第1項第1号から第15号で定められた事項を記載する必要があります。

そして、建設工事の請負契約において、電子契約が認められるための要件としては、一般的に、見読性、原本性、本人性の要件が必要とされますが、工事請負契約書をメール添付の方法により取り交わす場合については、技術上要求される水準が高いため、要件を満たすことは難しいと一般的には考えられています。

したがって、A社が、建設業法上の要件を満たした方法により電子契約の締結を行う場合を除いて、メールによる建設工事の請負契約は建設業法に違反する可能性があると考えます。

建設業法上、下請人にのみ一方的な義務を課す片務的な内容による契約は、不適当であると考えられています。片務的な内容による契約とは、たとえば、元請負人の裁量の範囲が大きく、下請負人に過大な負担を課す内容の契約等です。

この点、建設工事の請負契約においては、下請段階における請負契約の標準的約款として国土交通省が主体として作成した、「建設工事標準下請契約約款」があります。

参考:建設工事標準下請契約約款

そのため、建設工事標準下請契約約款と比べて、下請人に不利益な内容による契約については、結果として建設業法第19条の3により禁止される不当に低い請負代金につながる可能性がありますので、不適当と考えられています。

A社は、「追加工事が発生したとしても、追加工事の請負代金は払うことはない」と発言していますが、これは、下請会社である当社に対して一方的な不利益な義務を課す片務的な内容による契約であるといえます。

したがって、建設業法上、不適当であると考えられます。

現在、元請人との間で交わしている契約が適法なものなのか?

今一度、請負契約の内容を見直したい

そういったお悩みをお持ちの方は、是非お気軽にお問合せください。

以上、建設工事の請負契約の締結に関して下請け人が知っておくべきことについて整理しました。

相談は、無料で対応しておりますので、ご不明な点がございましたら、

お気軽に「お問い合わせフォーム」または「LINE」より当事務所までご連絡ください。

必ず1営業日以内にお返事いたします。

この記事を書いた弁護士

宮村 頼光(みやむら よりみつ)

Beagle総合法律事務所

所属:東京弁護士会/日本CSR推進協会/欠陥住宅関東ネット

司法試験合格後、大手法律事務所であるTMI総合法律事務所に入所。建設会社の人事/労務/法務の諸制度の整備を得意とし、年商5億の建設会社を、3年で年商20億まで成長させた実績を有する。

下請人は、建設業界の歴史的に、相対的に強い立場にある元請人の都合により、多くの不利益を被ってきました。

「建設業法令遵守ガイドライン(第9版)」(国土交通省不動産・建設経済局建設業課)では、

現在でも、具体的に以下の下請負人へのしわ寄せが存在していると記載されています。

・赤伝処理等による一方的な代金の差し引き

・指値発注による不適切な下請取引

・追加・変更契約の締結拒否

・下請負人の責によらないやり直し工事の強制

・正当な理由がない長期間にわたる支払保留等

実際に、当事務所でもこのような問題に関する法律相談をお受けすることは非常に多いです。

これらが原因で、職人が適切な賃金を確保できなくなっており、ひいては建設業への入職者の減少に繋がっているとも言われています。

そこで、建設業法は、職人の待遇改善等のため、元請下請間の取引の適正化等を図るために様々なルールを定めています。

本稿では、下請人が、元請人に対して主張できる「元請人による建設業法違反行為」の具体例を建設業法令遵守ガイドラインから抜粋し、その違反時の効果と併せて紹介します。

また、元請人との契約についてお悩みの方は、是非お気軽にご相談ください。

建設業法令遵守ガイドライン(以下「ガイドライン」といいます。)は、国土交通省が2007年6月公開したガイドラインであり、元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的として策定されました。

ガイドラインには、元請負人と下請負人との関係に関して、どのような行為が建設業法に違反するかが具体的に示されていますので、これにより、下請人は、元請人の行為に対して、「元請人のその行為は建設業法に違反するものだ!」と明確に主張することができるようになりました。

そこで、以下、ガイドラインに記載されている、「建設業法上違反となるおそれがある行為」と「建設業法上違反となる行為」の具体例を抜粋して紹介します。

建設業法上、元請人が、下請人に見積りをさせる場合には、設計図書(数量等を含む)、下請工事の責任施工範囲、工程等を具体的に明示し、さらに、予定価額に応じて、見積りをするために必要な一定の期間を設けなければならないとされています。

また、元請負人は、具体的内容が確定していない事項についてはその旨を明確に下請人に示す必要があります。

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

①元請負人が不明確な工事内容の提示等、曖昧な見積条件により下請負人に見積りを行わせた場合

②元請負人が、「出来るだけ早く」等曖昧な見積期間を設定したり、見積期間を設定せずに、下請負人に見積りを行わせた場合

③元請負人が下請負人から工事内容等の見積条件に関する質問を受けた際、元請負人が、未回答あるいは曖昧な回答をした場合

【建設業法上違反となる行為事例】

①元請負人が予定価格が700万円の下請契約を締結する際、見積期間を3日として下請負人に見積りを行わせた場合

②元請負人が地下埋設物による土壌汚染があることを知りながら、下請負人にその情報提供を行わず、そのまま見積りを行わせ、契約した場合

なお、以上の見積書作成に関するルールは、追加工事又は変更工事のための見積りについても適用されます。

元請事業者から工事代金を回収するための日々の業務における留意点については、こちらの記事に整理しておりますのでご覧ください。

| 参考:追加工事代金を確実に回収するための4つの重要チェックポイント |

元請負人と下請負人は、対等な立場で契約すべきであり、下請工事の着工前に、工事内容(下請負人の責任施工範囲、施工条件等)、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期等、建設業法所定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないとされています。

【建設業法上違反となる行為事例:当初契約について】

①下請工事に関し、書面による契約を行わなかった場合

②下請工事に関し、建設業法第19条第1項の必要記載事項を満たさない契約書面を交付した場合

③下請工事に関し、基本契約書を取り交わさない、あるいは契約約款を添付せずに、注文書と請書のみ(又はいずれか一方のみ)で契約を締結した場合

④元請負人からの指示に従い下請負人が書面による請負契約の締結前に工事に着手し、工事の施工途中又は工事終了後に契約書面を相互に交付した場合

【建設業法上違反となる行為事例:追加工事等に伴う追加・変更契約について】

①下請工事に関し追加工事等が発生したが、元請負人が書面による変更契約を行わなかった場合

②下請工事に係る追加工事等について、工事に着手した後又は工事が終了した後に書面により契約変更を行った場合

③下請負人に対して追加工事等の施工を指示した元請負人が、発注者との契約変更手続が未了であることを理由として、下請契約の変更に応じなかった場合

④下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、下請工事の工期が当初契約の工期より短くなり、残された工期内に工事を完了させるため労働者の増員等が必要となった場合に、下請負人との協議にも応じず、元請負人の一方的な都合により変更の契約締結を行わなかった場合

⑤納期が数ヶ月先の契約を締結し、既に契約金額が確定しているにもかかわらず、実際の納入時期における資材価格の下落を踏まえ、下請負人と変更契約を締結することなく、元請負人の一方的な都合により、取り決めた代金を減額した場合

長時間労働を前提とした短い工期での工事は、事故の発生や手抜き工事にもつながるおそ れがあるため、建設工事の請負契約に際して、適正な工期設定を行う必要があり、通常必要と認められる期間と比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結することは禁止されています。

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

①元請負人が、発注者からの早期の引渡しの求めに応じるため、下請負人に対して、一方的に当該下請工事を施工するために通常よりもかなり短い期間を示し、当該期間を工期とする下請契約を締結した場合

②下請負人が、元請負人から提示された工事内容を適切に施工するため、通常必要と認められる期間を工期として提示したにも関わらず、それよりもかなり短い期間を工期とする下請契約を締結した場合

③工事全体の一時中止、前工程の遅れ、元請負人が工事数量の追加を指示したなど、下請負人の責めに帰さない理由により、当初の下請契約において定めた工期を変更する際、当該変更後の下請工事を施工するために、通常よりもかなり短い期間を工期とする下請契約を締結した場合

【建設業法上違反となる行為事例:工期変更に伴う変更契約について】

①下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、下請工事の当初契約で定めた工期が変更になり、下請工事の費用が増加したが、元請負人が下請負人からの協議に応じず、書面による変更契約を行わなかった場合

②工事全体の一時中止、前工程の遅れ、元請負人が工事数量の追加を指示したことなどにより、下請負人が行う工事の工期に不足が生じているにもかかわらず、工期の変更について元請負人が下請負人からの協議に応じず、書面による変更契約を行わなかった場合

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例:工期変更に伴う増加費用】

①元請負人の施工管理が不十分であったなど、下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず下請工事の工程に遅れが生じ、その結果下請負人の工期を短縮せざるを得なくなった場合において、これに伴って発生した増加費用について下請負人との協議を行うことなく、その費用を一方的に下請負人に負担させた場合

②元請負人の施工管理が不十分であったなど、下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず下請工事の工期が不足し、完成期日に間に合わないおそれがあった場合において、元請負人が下請負人との協議を行うことなく、他の下請負人と下請契約を締結し、又は元請負人自ら労働者を手配し、その費用を一方的に下請負人に負担させた場合

③元請負人の都合により、下請工事が一時中断され、工期を延長した場合において、その間も元請負人の指示により下請負人が重機等を現場に待機させ、又は技術者等を確保していたにもかかわらず、これらに伴って発生した増加費用を一方的に下請負人に負担させた場合

④元請負人の都合により、元請負人が発注者と締結した工期をそのまま下請負人との契約工期にも適用させ、これに伴って発生した増加費用を一方的に下請負人に負担させた場合

元請人が、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を下負人と締結することは禁止されています。

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

①元請負人が、自らの予算額のみを基準として、下請負人との協議を行うことなく、下請負人による見積額を大幅に下回る額で下請契約を締結した場合

②元請負人が、契約を締結しない場合には今後の取引において不利な取扱いをする可能性がある旨を示唆して、下請負人との従来の取引価格を大幅に下回る額で、下請契約を締結した場合

③元請負人が、下請代金の増額に応じることなく、下請負人に対し追加工事を施工させた場合

④元請負人が、契約後に、取り決めた代金を一方的に減額した場合

⑤元請負人が、下請負人と合意することなく、端数処理と称して、一方的に減額して下請契約を締結した場合

⑥下請負人の見積書に法定福利費が明示され又は含まれているにもかかわらず、元請負人がこれを尊重せず、法定福利費を一方的に削除したり、実質的に法定福利費を賄うことができない金額で下請契約を締結した場合

⑦下請負人に対して、発注者提出用に法定福利費を適正に見積もった見積書を作成させ、実際には法定福利費等を削除した見積書に基づき契約を締結した場合

⑧元請負人が下請負人に対して、契約単価を一方的に提示し、下請負人と合意することなく、これにより積算した額で下請契約を締結した場合

元請人は、原材料費等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定や納期の実態を踏まえた適正な工期の確保のための措置をとらなければなりません。

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

原材料費、労務費、エネルギーコスト等の高騰や資材不足など元請負人及び下請負人双方の責めに帰さない理由により、施工に必要な費用の上昇、納期の遅延、工事全体の一時中止、前工程の遅れなどが発生しているにもかかわらず、追加費用の負担や工期について元請負人が下請負人からの協議に応じず、必要な変更契約を行わなかった場合

元請人が、一方的に決めた請負金額で下請人に請負契約を締結させることは禁止されています。

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

①元請負人が自らの予算額のみを基準として、下請負人との協議を行うことなく、一方的に提供、又は貸与した安全衛生保護具等に係る費用、下請代金の額を決定し、その額で下請契約を締結した場合

②元請負人が合理的根拠がないのにもかかわらず、下請負人による見積額を著しく下回る額で下請代金の額を一方的に決定し、その額で下請契約を締結した場合

③元請負人が下請負人に対して、複数の下請負人から提出された見積金額のうち最も低い額を一方的に下請代金の額として決定し、その額で下請契約を締結した場合

④元請負人が、下請負人から交付された見積書に記載されている労務費や法定福利費等の内容を検討することなく、一方的に一律○%を差し引きするなど、一定の割合を差し引いた額で下請契約を締結した場合

【建設業法上違反となる行為事例】

①元請下請間で請負代金の額に関する合意が得られていない段階で、下請負人に工事を着手させ、工事の施工途中又は工事終了後に元請負人が下請負人との協議に応じることなく下請代金の額を一方的に決定し、その額で下請契約を締結した場合

②元請負人が、下請負人が見積りを行うための期間を設けることなく、自らの予算額を下請負人に提示し、下請契約締結の判断をその場で行わせ、その額で下請契約を締結した場合

請負契約の締結後に元請人が、自己の取引上の地位を不当に利用して、下請負人に使用資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを下請負人に購入させて、その利益を害することは禁止されています。

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

①下請契約の締結後に、元請負人が下請負人に対して、下請工事に使用する資材又は機械器具等を指定、あるいはその購入先を指定した結果、下請負人は予定していた購入価格より高い価格で資材等を購入することとなった場合

②下請契約の締結後、元請負人が指定した資材等を購入させたことにより、下請負人が既に購入していた資材等を返却せざるを得なくなり金銭面及び信用面における損害を受け、その結果、従来から継続的取引関係にあった販売店との取引関係が悪化した場合

やり直し工事が下請負人の責めに帰すべき理由がある場合を除き、当該やり直し工事に必要な費用は元請負人が負担する必要があります。

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

元請負人が、元請負人と下請負人の責任及び費用負担を明確にしないままやり直し工事を下請負人に行わせ、その費用を一方的に下請負人に負担させた場合

赤伝処理を行うためには、その内容や差引く根拠等について元請負人と下請負人双方の協議・合意が必要です。

なお、赤伝処理とは、元請負人が、一方的に、下請代金の支払に関して発生する諸費用を下請代金の支払時に差引く(相殺する)行為を言います。

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

①元請負人が、下請負人と合意することなく、一方的に提供、又は貸与した安全衛生保護具等に係る費用、下請工事の施工に伴い副次的に発生した建設副産物(建設発生土等の再生資源及び産業廃棄物)の運搬及び処理に要する費用及び下請代金を下請負人の銀行口座へ振り込む際の手数料等を下請負人に負担させ、下請代金から差し引く場合

②元請負人が、建設副産物の発生がない下請工事の下請負人から、建設副産物の処理費用との名目で、一定額を下請代金から差し引く場合

③元請負人が、元請負人の販売促進名目の協力費等、差し引く根拠が不明確な費用を、下請代金から差し引く場合

④元請負人が、工事のために自らが確保した駐車場、宿舎を下請負人に使用させる場合に、その使用料として実際にかかる費用より過大な金額を差し引く場合

⑤元請負人が、元請負人と下請負人の責任及び費用負担を明確にしないままやり直し工事を別の専門工事業者に行わせ、その費用を一方的に下請代金から減額することにより下請負人に負担させた場合

下請代金については、元請負人と下請負人の合意により交わされた下請契約に基づいて適正に支払われなければなりません。

なお、元請負人が特定建設業者であり下請負人が資本金4,000万円未満の一般建設業者である場合には、発注者から工事代金の支払があるか否かにかかわらず、下請負人が引渡しの申出を行った日から起算して50日以内で、かつ、できる限り短い期間内において期日を定め下請代金を支払わなければならないと定められています。

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例:支払保留・支払遅延】

①下請契約に基づく工事目的物が完成し、元請負人の検査及び元請負人への引渡しが終了しているにもかかわらず、下請負人からの請求行為がないことを理由に、元請負人が下請負人に対し、法定期限を超えて下請代金を支払わない場合

②建設工事の前工程である基礎工事、土工事、鉄筋工事等について、それぞれの工事が完成し、元請負人の検査及び引渡しを終了したが、元請負人が下請負人に対し、工事全体が終了(発注者への完成引渡しが終了)するまでの長期間にわたり保留金として下請代金の一部を支払わない場合

③工事全体が終了したにもかかわらず、元請負人が他の工事現場まで保留金を持ち越した場合

④元請負人が注文者から請負代金の出来形部分に対する支払を受けたにもかかわらず、下請負人に対して、元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合に相応する下請代金を、支払を受けた日から1月以内に支払わない場合

【建設業法上望ましくない行為事例:下請代金の支払手段】

①下請代金の支払を全額手形払いで行う場合

②労務費相当分に満たない額を現金で支払い、残りは手形で支払う場合

建設業法上、元請負人が特定建設業者であり下請負人が資本金4,000万円未満の一般建設業者である場合、下請代金の支払に当たって一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならないとされています。

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

特定建設業者である元請負人が、手形期間が120日を超える手形により下請代金の支払を行った場合

建設業法上の元請負人の義務に違反する行為について、下請負人が安心して国土交通大臣等に対して通報・相談し、必要に応じて元請負人に対する是正措置が図られるように、

下請負人が国土交通大臣等にその事実を通報したことを契機として調査を受けるに至った等(その結果が行政指導や監督処分に至ったかどうかを問わない)のことがあった場合に、元請人は、当該下請負人に対して取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはなりません。

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

①下請負人が、元請負人との下請契約の締結後、不当に使用資材等の購入を強制されたことを監督行政庁に通報したため、元請負人が下請代金支払の際に一方的に減額した場合

②下請負人が、元請負人から下請代金の支払に際し、正当な理由なく長期支払保留した場合

建設業者は営業所ごとに、営業に関する事項を記録した帳簿を備え、5年間保存しなければならないとされています。

【建設業法上違反となる行為事例】

①建設業を営む営業所に帳簿及び添付書類が備付けられていなかった場合

②帳簿及び添付書類は備付けられていたが、5年間保存されていなかった場合

③発注者から直接請け負った建設工事の完成図等の営業に関する図書が、10年間保存されていなかった場合

以上のルールに違反した場合、元請人について、監督行政庁(国土交通大臣・都道府県知事等)より、

①指示処分

②1年以内の営業停止処分

③建設業許可の取消し

がなされる可能性があります。

指示処分とは、法令違反や不適切な状態を是正するために、監督行政庁が違反建設業者に対して措置を命令することです(建設業法第28条第1項第2号)。

違反建設業者が指示処分に従わなかった場合、監督行政庁が営業停止処分を行う可能性があります(建設業法第28条3項、4項)。

営業停止処分に反して営業を継続することで、建設業許可の取消しがされる可能性があります(第29条1項8号)。

なお、営業停止処分や許可取消しとなった場合、事業者名等が、

国土交通省のホームページ(国土交通省ネガティブ情報等検索サイト)

に公表されますので、高いレピュテーションリスクが発生します。

このように、建設業法違反行為として元請人に対して、下請人が正当な権利を主張できるケースは数多くあります。

実際にどのような主張ができるのかはそれぞれの場合によって異なりますが、元請人との間でお悩みやトラブルを抱えていらっしゃる際にはまずは専門家に相談をすることをお勧めします。

当事務所では初回の相談を無料で行っておりますのでどうぞお気軽にご相談ください。

以上、下請人が、元請人に対して主張できる「元請人による建設業法違反行為」の具体例とその違反時の効果を紹介しました。

相談は、無料で対応しておりますので、ご不明な点がございましたら、

お気軽に「お問い合わせフォーム」または「LINE」より当事務所までご連絡ください。

必ず1営業日以内にお返事いたします。

この記事を書いた弁護士

宮村 頼光(みやむら よりみつ)

Beagle総合法律事務所

所属:東京弁護士会/日本CSR推進協会/欠陥住宅関東ネット

司法試験合格後、大手法律事務所であるTMI総合法律事務所に入所。建設会社の人事/労務/法務の諸制度の整備を得意とし、年商5億の建設会社を、3年で年商20億まで成長させた実績を有する。